"Suspendre l'immigration" :

" 1974 " passé au crible d'une sociologie de l'(in)décision

Sylvain Laurens, LaSSP – GTMS (EHESS)

Texte présenté dans le cadre du séminaire d'histoire sociale de l'immigration, janvier 2005. Ce texte appartient à la famille des working papers

Sommaire

° Portée et limites des explications par le " tout " économique

ou le " tout " politique

° «1974 »

une étape dans un processus de ré-institutionnalisation de

l'immigration en thème politique auquel participe la haute fonction

publique

Bibliographie

Notes

L'intérêt particulier de cette circulaire apparaît surtout a posteriori. Cette décision se limitant au départ à une «suspension provisoire » n'a jamais été publiquement remise en cause et semble être devenue, avec le temps définitive. Survenue quelques jours après la création d'un secrétariat d'Etat aux travailleurs immigrés, le 28 mai 1974, cette mesure est suivie de peu par l'arrêt de l'immigration familiale (le 9 juillet), très vite remise en cause par le Conseil d'Etat[3].

Cette décision de 1974 est un objet «solide » rencontré dans le cadre d'un travail de thèse portant sur les hauts fonctionnaires français en charge de l'immigration dans les années 70. Cette thèse, en cours, est menée dans une perspective socio-historique c'est-à-dire privilégiant «la question du lien social » unissant différents groupes sociaux entre eux, à différentes institutions, et «les rapports qu'entretiennent entre eux les individus dans le cadre de leurs activités quotidiennes[4] ». Mes recherches se concentrent donc plutôt sur le rapport que les hauts fonctionnaires entretiennent avec la Nation et ceux qui sont exclus du national et sur le rôle que ces hauts responsables se représentent être le leur au sein de l'Etat[5]. Cette perspective ne prédispose pas vraiment à s'intéresser à une décision en particulier. On peut même dire que la socio-histoire s'est en partie construite contre des pratiques trop linéaires de l'histoire visant à trouver un «turning-point », une césure à tout prix. Cela s'explique notamment par le fait que dans une perspective socio-historique ce sont les rapports entre groupes qui comptent et non pas l'actualisation permanente des rapports de force, se cristallisant par exemple dans une circulaire, qui peuvent donner à croire à un observateur extérieur que l'on «bascule » dans une nouvelle période. Dans une telle perspective l'intérêt de délimiter des «tournants » apparaît donc bien souvent secondaire.

De plus, la notion de décision peut également poser problème parce qu'elle n'est pas sans impliquer des acteurs rationnels (en finalité), souvent unanimes qui décident en connaissance de cause et en fonction d'objectifs précis, ayant une représentation claire d'un phénomène (qui existe en tant que tel, en dehors des acteurs qui participent à sa construction sociale). Ce type de représentation suppose que le responsable, institué en décideur (et souvent présenté comme un individu totalement déconnecté d'un groupe social), dispose d'un «tableau de bord », d'indicateurs fiables pour prendre une décision parmi différents choix possibles.

Toutefois, il est difficile d'écarter la question de «la suspension » de l'immigration d'un simple revers de main. En effet, même si la tentation de penser «à côté » des autres[7] peut être grande, cette question de la suspension des flux ne peut être éludée ne serait ce que parce qu'elle est considérée par un nombre incalculable d'auteurs comme un tournant décisif. Sans en faire systématiquement un «atome de fait historique[8] », «1974 » joue dans bon nombre de travauxle rôle de balise et de point de bascule[9]. Alors que l'on a coutume sans doute d'opposer différentes approches historiques entre elles, on a là une date sur laquelle beaucoup de chercheurs semblent d'accord[10]. L'objet de cette communication ne sera pas, par un effet de placement distinctif au sein du champ scientifique[15], de démontrer que la date césure n'est pas 1974 mais 1972 avec la genèse des circulaires Marcellin-Fontanet, ni même 1966 avec la création de la DPM au sein du ministère des Affaires Sociales... Nier les effets sociaux de la décision de 1974 serait nier les effets sociaux du droit et ses conséquences sur la vie des migrants. «La décision de juillet 1974 n'a pas l'impact qu'on lui prête. Mais elle n'a pas non plus qu'une valeur symbolique. Sans les provoquer elle a renforcé les mutations déjà à l'oeuvre dans la dynamique globale de l'immigration[16]”.

Toutefois qu'une date soit devenue, en si peu de temps, un référent incontournable dans des champs distincts mérite sans doute une explication. Il est possible d'évoquer d'emblée cinq éléments qui expliquent déjà en grande partie le succès de «1974 ». Ils ne sont évoqués ici que parce qu'ils ont pu guider notre réflexion :

- La prégnance de la dichotomie administration / politique (policy / politics) qui contribue à l'oubli progressif qu'il s'agissait d'une suspension provisoire à la fois dans les textes mais aussi pour les décideurs[17]. Dans une logique où l'immigration est souvent pensée comme un flux, l'énoncé performatif de la «fermeture des frontières » prend tout son sens car il élude la réalité de l'application d'une décision politique en faisant de l'administration une chaîne d'exécution qui accomplit sans faillir la tâche qu'on lui confie (sous-entendant que fermer les frontières est possible et qu'il suffirait de le décider). Cela renforce la portée symbolique de la décision : «en 1974 les frontières ont été fermées » n'ayant pas la même dimension que «la suspension temporaire des entrées des travailleurs immigrés a été décidée par le Conseil des Ministres ». Cela est renforcé par un deuxième «oubli » : cette décision venait après des circulaires déjà restrictives et il y a une continuité sur ce point, sur le plan législatif et administratif. 1974 apparaît d'autant plus comme une décision tranchée si l'on ne considère pas le durcissement progressif des conditions d'entrée des travailleurs immigrés depuis une dizaine d'années.

- Le fait que cette décision est proche chronologiquement du choc pétrolier de 1973. Nous aborderons plus loin dans cette communication la notion de crise mais il est sans doute utile de préciser ici que le choc pétrolier stoppant net les Trente Glorieuses constitue un mythe économique, dépassé en économie mais toujours vivace auprès du grand public et des non spécialistes de cette discipline.

- Le fait que la décision corresponde aussi à une rupture institutionnelle et politique et quasiment à une mythologie politique. L'arrivée au pouvoir de celui que tous les commentateurs politiques désigne comme étant «le plus jeune Président que la France n'ait jamais portée », s'accompagnerait de la promotion d'un libéralisme politique à la française et donc d'un intérêt nouveau pour l'immigration alors que la période précédente serait marquée par une dépolitisation totale du thème.

- Le fait que la décision permette de produire un discours sur une mutation des flux migratoires : 1974 fournit une date limite théorique à l'existence de norias[18]. Sur ce point il y aurait sans doute déjà beaucoup à dire. La thèse de Laure Pitty sur les ouvriers Renault[19] par exemple montre bien qu'il y a une stabilisation, dans ces usines en tout cas, de la main d'œuvre ouvrière bien avant 1974. De la même façon sur l'immigration familiale, la décision de 1975 consacre administrativement une situation non encadrée, un phénomène massif qui est régulier depuis une décennie[20].

- Le fait qu'elle corresponde à une césure scientifique : la thèse de Patrick Weil été fondatrice et reprise par bon nombre de travaux ultérieurs sans forcément toujours retenir qu'il y a un durcissement progressif[21]. Si Patrick Weil considère qu' «à partir de 1974, le problème de l'immigration change de définition pour les décideurs qui en ont la charge”, il prend en effet soin de préciser dans quelle mesure cette décision vient à la suite des circulaires Marcellin-Fontanet ce qui n'est pas toujours le cas de travaux ultérieurs qui ne reprennent que la date de 1974[22].

Ces cinq points, bien sûr, s'interconnectent[23] et expliquent le «succès » de cette mesure sans pour autant faire de «1974 » un objet scientifique illégitime. Comme cela a déjà été évoqué, éluder la question de la suspension des flux consisterait à écarter la dimension performative de sa proclamation politique et les effets sociaux du droit. En cela il serait donc trop facile d'adopter une posture purement critique. L'objectif de cette communication sera donc d'expliquer la suspension des introductions de travailleurs immigrés en 1974 depuis une perspective socio-historique en essayant, tant faire se peut, de resituer le nouveau de ce qui sera dit ici dans la continuité des travaux déjà existants y compris les plus récents[24].

Dès lors, toute la difficulté consiste à penser une décision sans la réifier. Celle-ci pour être étudiée depuis une perspective socio-historique, doit sans doute être re-problématisée. Le «champ », la «configuration » tels qu'ils peuvent être mobilisés dans des travaux similaires seront sans doute ici d'une grande utilité. Mais la difficulté majeure consiste à pouvoir tout penser «ensemble » alors qu'il nous est sans doute impossible de faire une sociologie de tous les champs. Même si notre focale, dans le cadre de cette communication, devrait rester in fine concentrée sur les hauts fonctionnaires, il est difficile de ne pas prendre en considération les variables qualifiées de «lourdes » ou de «macro » depuis des socles épistémologiques distincts. Même si tous ces éléments sont perçus, médiatisés par des agents au sein de la fonction publique, difficile de ne pas considérer par exemple «la crise économique”, «la fermeture des frontières dans les autres pays européens » dans ce que ces «événements » comportent de «solide », de réel en termes d'effets sociaux. Le problème que nous rencontrons ici n'est pas propre à l'immigration. Il a pu être rencontré par d'autres auteurs qui l'ont alors souvent résolu en «bricolant » leur propre appareil conceptuel[25]. Toute la difficulté consiste ici à penser ce que Jacques Lagroye appelle des «configurations de processus[26] ». Là où Norbert Elias nous propose de penser des configurations d'individus, comment penser la constitution de l'immigration en un enjeu spécifique dans un nombre si élevé de «lieux » ? Que retenir dans une analyse cherchant à délimiter ce qui a pu à un moment donné pousser certains acteurs à prendre la décision de «suspendre l'immigration » ? Ce problème – qui revient à limiter à un certain seuil la portée d'un raisonnement constructiviste – ne se pose pas pour des grilles d'analyse mettant en scène «un acteur rationnel ». Dans une telle perspective «penser tout ensemble » (l'économie, le politique, l'administration, les patrons, les syndicats) est possible et c'est sans doute ce qui fait en partie la force (de persuasion) des grilles d'analyse proposées par certains auteurs anglo-saxons tels que Gary Freeman[27]. Ces modèles explicatifs sont capables d'embrasser de vastes ensembles sociaux sans véritablement rencontrer de problèmes épistémologiques. Cette communication propose de faire un rapide détour par les lectures économiques et politiques de la crise de 1974 (I) avant de s'intéresser plus particulièrement au rôle joué par les hauts fonctionnaires dans ce processus conduisant à la suspension de l'introduction de travailleurs migrants (II).

I Portée et limites des explications par le " tout " économique ou le " tout " politique

Une approche en termes de " sociologie de l’Etat " permet d’appréhender le groupe " haut fonctionnaire " et leur culture d’Etat comme un des moteurs d’une définition de la politique d’immigration française. Mais se contenter d’une sociologie des hauts fonctionnaires risquerait de produire une étude stato-centrée et " autiste " quant aux autres déterminants de la politique d’immigration. aux autres déterminants de la politique d'immigration. Il nous semble donc nécessaire dans un premier temps de souligner la portée et les limites de certaines lectures purement économique ou politique de la décision de 1974[28].1, les lectures économiques de «l'arrêt de l'immigration » : un acteur rationnel face à la crise

Le gouvernement français aurait pris la décision de fermer les frontières face à la crise économique de plus en plus visible en imitant la décision de ses voisins[29]. Dans ce type de lecture l'Etat est un acteur unique et cohérent. La suspension provisoire de l'introduction de travailleurs étrangers serait l'action qui permettrait à l'Etat de maximiser les gains face à une menace : la suspension garantirait la préservation des intérêts économiques nationaux en temps de crise. Une telle représentation de l'action de l'Etat nécessite «un tableau de bord », des indicateurs économiques permettant aux décideurs politiques de «trancher ». Quel était l'état de ces indicateurs en 1974 ?

Sur le simple plan de la croissance, l'année 1974 marque effectivement un premier infléchissement avant l'effondrement à venir de 1975. Il peut paraître paradoxal avec notre regard actuel de considérer un taux de 3% de croissance comme un taux alarmant mais si l'on considère effectivement que le pouvoir politique d'alors était habitué à gérer des taux de croissance bien plus importants et qu'il a déjà été inquiété par le premier choc pétrolier, l'on pourrait effectivement conclure que la situation économique lui semble alors délicate. Sur le plan de l'évolution du chômage, 1974 marque un accroissement de quelques dixièmes de point (aux alentours de 3%) avant une nette progression en 1975 : cette évolution progressive donnerait raison a posteriori aux dirigeants d'alors qui, voyant déjà un taux de chômage progresser depuis quelques mois, feraient prévaloir une logique de compensation nationale par anticipation de la crise de l'emploi à venir.

Mais expliquer la «suspension provisoire » au regard de la crise économique comporte bien vite des limites. Après la crise des années 30 et celle des années 70 le lien entre «dégradation de l'économie » d'une part et «arrêt de l'immigration voire retour des immigrés dans leur pays » d'autre part semble aujourd'hui profondément inscrit dans nos représentations communes. Ce lien entre crise et fermeture des frontières semble d'autant plus «naturel », en France où :

«des campagnes d'opinion successives ont visé à faire apparaître comme un fait naturel le report de l'instabilité économique liée à la crise, en premier lieu sur des catégories vulnérables telles que les immigrés[30]”.

Sans doute ici le cloisonnement disciplinaire reste préjudiciable. La plupart des chercheurs en sciences sociales n'ont en matière de science économique que des notions élémentaires qui nous amènent parfois à réifier certaines notions, notamment celle de crise. Pourtant cela fait bien longtemps que les économistes ont appris à distinguer derrière le terme univoque de «crise » une infinie variété de situations, et comme le souligne Dominique Lévy, la délimitation même des situations auxquelles on peut appliquer le mot crise fait l'objet depuis longtemps d'un débat disciplinaire[31]. A quel type de crise correspond véritablement «la crise des années 70 » et en quoi elle pourrait «logiquement » conduire à une fermeture des frontières ?

Nous évoquerons simplement l'idée que cette justification n'a pu être activée par le pouvoir politique que dans la mesure où elle revêtait l'apparence de l'intérêt commun. Cette reformulation d'enjeux économiques en enjeu politique n'a pu se faire facilement et sans une certaine «distorsion » de la réalité et ce pour trois raisons :

- Premièrement les différents secteurs sont rarement en crise au même moment et cette crise les touche rarement de la même manière. 1974 par exemple coïncide, en France, avec l'excellente santé de l'industrie du papier, peinant même à fournir, notamment en raison de la campagne électorale grande consommatrice de papier. Les demandes de dérogation à l'arrêt de l'immigration affluent dès août 74 auprès de la direction de la Division Population et Migration, administration en charge de délivrer les cartes de travail.

- Deuxièmement, au delà même de cette absence de synchronisation entre les différents secteurs, la crise n'affecte pas tous les secteurs économiques de la même façon. Certains entrepreneurs ne trouvent pas dans le ralentissement de leur activité la justification d'un bouleversement de leur processus de production. Au contraire même, certains secteurs, comme l'automobile par exemple, ont pu longtemps conserver une chaîne de production incluant un grand nombre d'immigrés et une main d'œuvre peu qualifiée, la crise empêchant l'ouverture de nouveaux marchés et ne permettant pas une modernisation de l'appareil de production. Ainsi, malgré la fermeture des frontières officielles et la crise économique, l'industrie Peugeot de Sochaux procède au recrutement, sous contrôle de l'ONI de 382 ouvriers italiens[32] en septembre 1974. Au même moment USINOR réclame 150 ouvriers marocains pour les mines de Longwy afin de pallier au départ à la retraite de 167 mineurs français. Au total près de 357 demandes de dérogations sont adressées au secrétariat d'état aux travailleurs immigrés entre juillet 1974 et octobre 1976[33].

Il faut sans doute sans cesse garder à l'esprit cet extrême éclatement des positions. Selon les secteurs, et à l'intérieur des secteurs, selon la taille des entreprises et leur position dans le processus de production de la branche, selon aussi leurs ressources financières et l'intérêt porté par ses dirigeants à l'amélioration de la productivité, le recours à la main-d'œuvre immigrée semblait plus ou moins une impérieuse nécessité. Pour certains l'appel à l'immigration était même la seule chance de survie. Certains secteurs ont d'autant plus intérêt à voir la venue de travailleurs immigrés se poursuivre lorsqu'il y a «crise ». Cela est d'autant plus vrai pour les entreprises les moins modernisées qui n'ont pas les moyens de financer leur reconversion vers de nouveaux procédés de production.

- Troisièmement, tous les acteurs politiques, patronaux ou même syndicaux n'ont pas la même capacité à nommer la crise et ne font pas de l'arrêt de l'immigration un enjeu nécessitant un investissement équivalent selon leurs positions. Pour certains secteurs, la main d'œuvre immigrée représente un enjeu pour d'autres non. À l'intérieur d'un même secteur selon la taille de l'entreprise et la position occupée les avis concernant l'immigration peuvent varier. L'exemple du secteur du bâtiment est à ce titre particulièrement éclairant : seuls les «leaders » du secteur ont un intérêt certain à arrêter l'immigration et à disqualifier ainsi les entrepreneurs ayant recours à des procédés de production moins modernes incluant une main d'œuvre nombreuse et peu qualifiée[34].

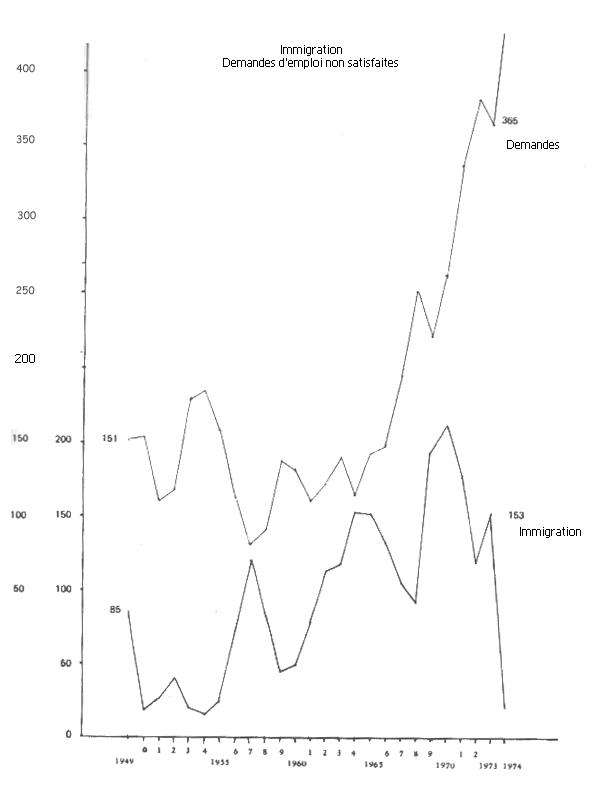

Mais un dernier élément décisif va à l'encontre de l'idée que la suspension de l'immigration serait une décision rationnelle (en finalité) prise uniquement au regard d'attendus économiques. Le gouvernement français connaissait le caractère structurel de l'immigration depuis 1960 et la segmentation importante du marché du travail français. Depuis quinze ans «une non-substituabilité tendancielle[35] » des travailleurs français aux travailleurs immigrés induit une situation paradoxale : toute augmentation du chômage ne se traduit plus par une diminution de l'immigration. Si cet état de fait peut inquiéter le gouvernement, celui-ci est conscient que certains secteurs dépendent toujours étroitement de l'arrivée continuelle de travailleurs étrangers. L'arrêt de l'immigration ne peut à cet égard qu'encourager une augmentation nette du nombre de demandes de travail non satisfaites, ce qui ne manque pas de se produire dès l'annonce officielle de la suspension.

On le voit, si elle peut expliquer une certaine inquiétude, la situation économique ne peut à elle seule expliquer un «arrêt » ou même «une suspension provisoire » : une situation économique non favorable pour un secteur ne peut être qualifiée de «crise » par le pouvoir politique que par un basculement de sens, par un changement de registre (dépassant l'intérêt particulier pour défendre «l'intérêt général[36] ») qui ne sembler aller de soi qu'a posteriori, nous rappelant qu'ainsi le «rôle essentiel des porte-parole est de nommer la crise, de désigner des responsables, de proposer des solutions[37]. » Si un tel basculement a eu lieu il nous faut en expliquer les conditions sociales de possibilité.

2. la suspension provisoire serait le produit du jeu politique : «Giscard » et la société libérale avancée

Lorsque Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac créent leur premier gouvernement, la plupart des observateurs politiques sont frappés par la multiplication du nombre de secrétariats d'Etat : secrétariat d'Etat à la condition féminine, à la condition pénitentiaire, à l'environnement[38]... La création du secrétariat d'Etat aux travailleurs immigrés en 1974 peut aussi être analysée comme la consécration de «l'immigration » en tant que thème sociétal, susceptible d'être traité par le gouvernement. Porté par les mouvements associatifs, le thème de l'immigration aurait finalement été repris à son compte par le gouvernement.

En termes de «stratégie politique » il est tout à fait possible de considérer qu'au début de son septennat, Valéry Giscard d'Estaing souhaitant se positionner dans la droite ligne de son discours sur la société libérale avancée, tente de rallier à lui un électorat de gauche sensible aux mesures sociales en faveur des immigrés tout en considérant que son électorat plus conservateur sera séduit par la perspective d'arrêter l'immigration. En quelque sorte, pour des raisons politiques, le traitement de l'immigration par les giscardiens comporterait nécessairement un volet social et un volet «fermeté ». Ne pouvant, au regard de son positionnement politique, adopter seulement un volet social, l'annonce de la «fermeture des frontières » pourrait être un effet d'annonce en direction de ces deux publics distincts[39].

On peut également considérer que la fermeture des frontières contente les syndicats, notamment FO qui demande qu'une telle décision soit prise depuis septembre 1973.

Mais ce qui est sûr c'est qu'une telle mesure ne contenta pas tous les patrons, et qu'au contraire le patronat reste divisé sur la question, comme il peut en faire la preuve au Congrès de Lille en octobre 1974.

Pour ce qui est de la nomination d'André Postel Vinay, toujours en mobilisant uniquement une grille de lecture «politique » l'on pourrait également considérer que la création de ce secrétariat d'Etat est un signe envoyé aux dirigeants des pays africains. Une redéfinition de la politique française en direction de l'Afrique rendue nécessaire par l'éviction de J.Foccart et la volonté de Valéry Giscard d'Estaing de préserver des liens privilégiés avec l'Afrique

On pourrait aussi considérer, comme cet ancien membre de cabinet ministériel du secrétariat d'Etat aux travailleurs immigrés, que Postel Vinay était l'homme des liens avec les associations :

«Postel Vinay était un homme du social...

venant de la gauche... Giscard souhaitait réellement que ce sujet,

cette grande question de société et difficile soit gérée

par quelqu'un qui pourrait établir des relations de confiance avec

un milieu qui était turbulent. Les associations du travail dans ce

secteur, les associations de solidarité.... Turbulentes ![40]»

Ces éléments étant précisés il convient

sans doute d'apporter quelques nuances. L'idée d'attribuer à

un secrétaire d'Etat la charge d'un problème «sociétal

», et ce afin de séduire l'opinion publique est une idée

née durant la campagne présidentielle de 1974. Cette segmentation

de l'offre politique, rendue en partie techniquement possible grâce

au sondage, propose de satisfaire des segments d'électeurs en envoyant

un signal positif en leur direction. Cela fut notamment le cas pour le secrétariat

d'Etat à la condition féminine dont l'idée fut trouvée

par l'intermédiaire d'une cellule d'évaluation et de réflexion

mise en place durant la campagne rassemblant conseillers politiques, publicitaires

et sondeurs :

«C'est pendant la campagne présidentielle.

C'est Giscard qui avait fait une demande. Il nous avait dit «je sens

pas le truc avec les femmes, on trouve pas l'impact qu'il faudrait. Réfléchissez !

».Et un soir...On était un peu à part dans les locaux

de la campagne. Nous n'étions pas rue de la Bienfaisance.... On était

rue de Courcelles.....Dans un local d'entreprise qui n'était pas

encore installé. On avait un énorme plateau alors qu'on était

une petite équipe. Et le soir en phosphorant j'ai eu cette idée.

Deux jours après il le balançait en meeting et c'était

réglé.[41]»

Mais si cela reste valable pour la plupart des secrétariats d'Etat

créés alors (environnement, condition féminine, prisons)

cela ne fut pas le cas pour le secrétariat d'Etat aux travailleurs

immigrés. Cette idée de créer un secrétariat

d'état particulier pour les travailleurs immigrés n'a pas

été proposée par la cellule mais par Valéry

Giscard d'Estaing lui-même sur les conseils d'André Postel

Vinay. La principale différence réside sans doute dans le

fait que le secrétaire d'Etat aux travailleurs immigrés est

adossé à une véritable administration[42].

Les déterminants de la politique d'immigration sont bien sûr

en partie «politiques » et une partie de la décision

de 1974 se veut aussi un «effet d'annonce »[43]

mais l'arrêt de l'immigration n'est pas en tant que telle seulement

une mesure censée contenter l'électorat de droite[44].

De même sur le plan des relations avec l'Afrique, de l'aveu même

du successeur d'André Postel Vinay, une telle grille de lecture s'avère

vite limitée et la stratégie de VGE concernant l'Afrique se

joue sans doute plutôt du côté du ministère de

la coopération[45].

II° partie : «1974 » une étape dans un processus de ré-institutionnalisation de l'immigration en thème politique auquel participe la haute fonction publique

Sans faire de détour «constructiviste », cette posture rationaliste classique donne d'emblée des éléments d'analyse. Certains éléments «solides » dirons-nous peuvent expliquer la décision du 3 juillet 1974. Toutefois ce type d'analyse peine à expliquer le passage de problématiques circonscrites à un sous-espace social (le secteur du bâtiment par exemple) à la sphère politique et leur retranscription dans le langage de l'intérêt général. Resituer les décisions prises par les agents au regard des configurations, des rapports de force qui les ont rendu possibles peut permettre de substituer à une approche institutionnelle, une approche en terme de groupes et de lien social. Mais pousser ce raisonnement jusqu'à son terme implique de penser les rapports entre «producteurs de politiques publiques » d'une part et «sujets des politiques publiques » d'autre part non plus à travers l'image d'un système (régi par des inputs et des outputs), ou même à travers des structures, mais à travers les relations de domination ou d'interdépendances existant entre différents groupes sociaux : les hauts fonctionnaires, les agents qui ont un intérêt à influencer la définition d'une politique d'immigration, les immigrés (et leurs porte-parole)[46]. Une telle approche nous permet notamment de ne plus considérer les politiques publiques comme des productions extraites du social. Elle permet, par exemple, le dégagement des rapports entre patronat et décideurs politiques d'une simple analyse en termes de stratégie d'influence ou de lobbying pour resituer ceux-ci dans la perspective d'une analyse en termes de groupes, un même groupe pouvant produire à la fois des hauts fonctionnaires et des patrons[47].

Etudier la période charnière de l'année 1974 présente un intérêt évident y compris lorsque cette période est analysée depuis un socle épistémologique distinct de l'école de l'acteur rationnel. Centrer son regard sur l'administration permet notamment de percevoir comment les préoccupations économiques ou politiques sont médiatisées au sein de l'administration et comment celles-ci peuvent être réinterprétées au regard des logiques administratives qui conduisent l'action des agents (I). Mais nous faisons ici surtout l'hypothèse que beaucoup de travaux éludent un travail de mise en forme réalisé par les hauts fonctionnaires qui, plus qu'une simple montée en généralité ou le résultat d'un travail de lobbying, nous semble à la fois un mode peu connu de production du politique propre à la situation d'acteurs à l'interstice entre champ administratif et champ politique (II) susceptibles de s'instituer en «gardiens du national » (III).

1, Une première dissonance : suspendre l'immigration n'est pas en 1974 une «urgence » sur le plan administratif

Au regard de ce qu'il a été précisé dans la première partie et des travaux déjà connus sur l'administration française en charge de l'immigration, un historien qui se pencherait sur les archives des différents départements ministériels concernés par l'immigration devrait trouver surtout :

- des notes du Ministère du Travail plaidant pour une politique de main d'œuvre optimisée face à un chômage naissant

- des notes de la direction de la réglementation au Ministère de l'Intérieur expliquant qu'il vaut mieux fermer les frontières pour des raisons de sûreté

- des notes du Ministère des Affaires Etrangères qui plaident pour des relations apaisées avec les pays d'émigration et qui n'incitent pas particulièrement les autres ministères à des restrictions en matière de flux migratoires.

Cela est en partie vraie, notamment pour le Ministère des Affaires étrangères[48], mais bon nombre d'éléments invitent à la plus grande circonspection. Certains acteurs sont favorables à une restriction des flux, comme cela était déjà le cas depuis de nombreuses années, mais rares sont ceux qui plaident pour une suspension totale des introductions.

- Sur le plan du Ministère du Travail, le chômage augmentant sensiblement, on pourrait donc imaginer que l'administration centrale donne des signaux dans ce sens au pouvoir politique. Toutefois cette tendance à la non substituabilité des travailleurs français aux travailleurs immigrés, observée depuis 1960 est connue par le ministère du travail et l'empêche d'avancer une réponse sans nuances face à la situation économique. En effet, la logique «rationnelle » se trouve prise dans une double contrainte : faut-il favoriser la satisfaction des demandes d'emploi à court terme en ayant recours à la main d'œuvre immigrée (ce que demandent les entreprises) ou faut-il favoriser une embauche de travailleurs français (alors que ceux-ci refusent ces postes et que cela risque de créer des goulets d'étranglement) ?[49]

Cette contradiction n'a pu être dépassée que parce que certains agents ont privilégié un élément au détriment de l'autre. Au sein de l'administration centrale du Ministère du Travail, des agents ont depuis le début de la décennie 1970 réussi à imposer de la situation économique une lecture qui privilégie la logique de compensation nationale au détriment de la satisfaction des demandes d'emploi. Il s'agit plus particulièrement, au sein de la DPM, de la sous-direction des mouvements de population qui multiplie les interventions en ce sens dans toutes les réunions internes, interministérielles et internationales auxquelles elle prend part. L'étude des archives de cette sous-direction révèle à quel point celle-ci faisait «feu de tout bois », s'appuyant sur une multitude d'expertises dont, notamment, celles émises par les entrepreneurs du bâtiment les plus actifs et les plus opposés à l'entrée de travailleurs immigrés[50]. Les argumentaires liant revalorisation du travail manuel et arrêt de l'immigration se multiplient. Une note largement diffusée à la fin 1972 au sein de la DPM[51] en constitue en quelque sorte un archétype. Mme Viot, sous-directrice, y évoque «le délaissement de certaines tâches par les nationaux » entraînant dans «certains secteurs un processus de substitution pure et simple de la main d'œuvre nationale par la main d'œuvre étrangère”. On retrouve cette thématique de la nécessaire revalorisation du travail manuel reprise un mois plus tard par le DPM dans une note qu'il adresse au cabinet du ministre[52].La revalorisation du travail manuel, consacrée par les experts du Commissariat Général au Plan, soutenue par un discours de filière (par certains entrepreneurs du BTP), et reprise et intégrée à un discours de compensation nationale (par les agents de la DPM) est prête à être intégrée par les responsables politiques susceptible d'être traité comme tel[53]. Mais en lui seul ce discours aurait pu très bien ne pas être repris et ne justifierait pas un «arrêt » mais plutôt un «filtre » au niveau des entrées. Il faut un DPM particulièrement sensible à ce type d'argumentaires pour que ces éléments soient intégrés dans une analyse plus globale. Nous verrons plus loin comment ce discours a pu si parfaitement être repris à son compte par les échelons supérieurs.

- Si l'on considère l'Intérieur rien de particulier, vu de l'extérieur, ne prédisposerait le Ministère à pousser en 1974 plus que par le passé à une fermeture des frontières. On pourrait même considérer que les périodes les plus sensibles sur le plan de la sécurité sont antérieures. Nous reprendrons ici à notre compte une des interrogations qu'un ancien responsable de la DPM formulait lors d'un entretien : pourquoi arrêter l'immigration en 1974 alors qu'en 1962 face à une situation perçue comme plus délicate, la circulation pour les travailleurs reste relativement libre ? Cette question est d'ailleurs aussi valable pour 1972 et les circulaires Marcellin-Fontanet :

«Moi je me suis souvent posé la question, je n'ai jamais trouvé la réponse. Il y a sûrement des réponses de caractère idéologique. Il y a certainement des gens qui ont des réponses de caractère idéologique, de caractère d'analyse macro économique, pression sur les salaires... Dans le fond on est en 72, 62 la turbulence est beaucoup plus grande, il y a des masses de population qui viennent d'Algérie qui s'abattent sur la métropole avec des problèmes de conditions de vie, des problèmes d'emploi... En 72 il n'y a rien de tel. Il y a même pas le choc pétrolier... c'est 73 et suivantes... 72 je ne sais pas je n'ai jamais eu la réponse. Si vous la trouvez vous me la donnerez parce que je me la suis souvent posée cette question. »

Jean-Daniel Leroy, sous-directeur à la DPM

Effectivement quelques dossiers concernant la sur-délinquance des immigrés peuvent être trouvés dans les archives et analysés dans le sens d'un Ministère percevant l'immigration comme un phénomène menaçant sur le plan de la sécurité. Mais à la lecture ces dossiers ne semblent pas particulièrement alarmistes. Cette criminalité est avant tout expliquée, au sein du Ministère de l'Intérieur, par des raisons sociales (et non pas seulement ethniques[54] comme une lecture trop militante pourrait le laisser penser). Sur le plan politique, tout comme en mai 1968, la récupération éventuelle des travailleurs immigrés par des mouvements d'extrême gauche préoccupe bien le Ministère[55] (surtout après les grèves de la faim suivant les circulaires Marcellin Fontanet), mais les régularisations étant achevées, le problème «gauchiste » ne relève pas d'une actualité particulière en 1974.

Durant cette période, le Ministère de l'Intérieur est également attaqué sur le plan du racisme par l'Amicale des Algériens en Europe qui mène une campagne particulièrement visible en diffusant des listes de «crimes » dont les algériens seraient victimes et qui resteraient impunis. Cette stratégie vise, de la part de l'Amicale, à dénoncer «un racisme anti arabe » et à pointer les défaillances de l'institution policière et judiciaire françaises. Ce dossier préoccupe particulièrement le ministère. Les heurts entre Français et immigrés d'Afrique du Nord sont listés systématiquement. Les années 1972 1973 et 1974 sur ce point marquent effectivement une augmentation sensible du nombre de victimes d'assassinats de ressortissants algériens[56], d'agressions[57] voire d'attentats[58]. L'été 1973 fut particulièrement violent à Marseille. Le bilan officiel est de onze morts[59]. Parce qu'il attaque les policiers dans leurs pratiques quotidiennes et le Ministère dans sa capacité à assurer l'ordre public, ce dossier est traité uniquement au niveau du ministre et des directeurs d'administration centrale et est considéré comme particulièrement sensible[60].

Chacun des cas incriminés par l'Amicale fait l'objet d'une enquête rapide pour vérifier le fondement des accusations[61]. En contre coup et comme pour fournir des argumentaires au Ministère des Affaires Etrangères, le Ministère de l'intérieur décide d'envoyer alors systématiquement la liste des arrestations effectuées par la Police de l'Air et des Frontières au responsable des conventions administratives et des affaires consulaires[62]. Ces attaques contre le Ministère, si elles préoccupent certains responsables, ne justifient pas pour autant une «fermeture » des frontières.

Car en réalité ce n'est pas tant la délinquance étrangère ou la récupération des immigrés par les «gauchistes » ou le racisme qui préoccupe le Ministère de l'Intérieur que l'immigration algérienne en tant que telle. Toutes ces questions mettent en résonance le statut particulier dont bénéficient les migrants algériens. Dans les années 1973 et 1974 les autorités consulaires algériennes et les responsables du ministère de l'intérieur en charge de l'immigration se rencontrent fréquemment. Ses rencontres mêlent plusieurs questions, dont les cas de «mauvais traitements de travailleurs algériens », mais aussi “ le désir du gouvernement algérien de vendre certains biens immobiliers ”, «le problème de la mosquée de Paris[63] », et surtout la question du contingent qui, mise en suspens par la décision de Boumédienne, préoccupe le ministère depuis les accords de 1968.

- Enfin sur le plan du Ministère des Affaires Etrangères, l'arrêt officiel de l'émigration annoncé par le gouvernement algérien le 19 septembre 1973 a permis de mettre entre parenthèse les renégociations de l'accord Nekkache-Grandval et des accords de main d'œuvre de 1968. Par ailleurs des renégociations progressives d'accord bilatéraux de main d'œuvre avec les pays d'émigration sont déjà en cours[64]. Une annonce officielle d'une suspension de l'immigration ne peut que gêner les relations diplomatiques que la France entretient avec les différents pays d'émigration. Même si certains pays d'émigration comme l'Algérie et le Portugal ne voient pas d'un bon œil le départ massif de leurs ressortissants, en durcissant les conditions d'entrée des travailleurs, la France rend théoriquement plus délicat les allers-retours des travailleurs migrants en direction de leur pays d'origine. Sur le plan purement diplomatique, la proclamation politique d'une fermeture des frontières ne pourrait s'expliquer qu'au regard des positions déjà prises par autres les pays européens. Cela nous inviterait alors à considérer qu'il s'agit d'un signe lancé aux pays d'émigration pour leur signifier que la France «aussi » restreint ses entrées. Une telle logique supposerait que les responsables français soient particulièrement effrayés par le détournement de flux d'immigration traditionnels vers l'Allemagne ou la Grande Bretagne en direction de la France. Rien de tel n'a été retrouvé dans les archives du Ministère des Affaires Etrangères[65] qui a plutôt tendance à considérer cette question comme un thème mineur au sein de négociations plus globales[66]. 1974 ne correspond à rien de bien précis au regard de la «routine administrative » de ce Ministère.

Pour conclure sur le plan de ce qui constitue l'actualité de ces administrations en 1974, il est juste de dire que si un certain nombre d'éléments poussent en faveur d'une restriction des flux, le scénario d'une «suspension » des introductions n'apparaît pas comme un scénario plausible avant le mois de mai 1974 dans aucune des notes émises dans aucun des ministères. La ligne fixée à l'attention des agents administratifs depuis la décision algérienne de fin 1973 et le conseil interministériel de janvier 1974 vont alors dans trois sens :

- Pour le Ministère du Travail : assurer au mieux la compensation nationale dans les secteurs qui embauchent

- Pour le Ministère de l'Intérieur : réprimer les actes de xénophobie dont sont victimes les algériens

- Pour le Ministère des Affaires Etrangères : supprimer la tolérance de 9 mois dont bénéficient les travailleurs algériens pour trouver un emploi et diminuer le volume du contingent.[67]

2, Deuxième dissonance : des hauts fonctionnaires qui prennent en compte «l'ensemble de la question » et formule la restriction des flux au regard de la «question algérienne »

Notre hypothèse est que pour un groupe social relativement homogène, les hauts fonctionnaires, la «maîtrise des flux » est devenue un objectif intégré dans un ensemble plus global et la décision de 1974 n'est qu'une étape dans un processus plus vaste visant à faire de l'immigration un thème devant être traité par le politique. Cette situation suppose qu'à un niveau hiérarchique inférieur, la maîtrise des flux soit déjà devenu un objectif prioritaire. Nous rejoignons ici Alexis Spire lorsque celui-ci précise que “la décision prise en juillet 1974 de suspendre l'immigration s'inscrit dans un processus plus général de conversion des agents de l'Etat à un objectif de «maîtrise des flux » qui est progressivement généralisé à l'ensemble des pratiques administratives[68]”. Progressivement, depuis la Libération, l'autorité de l'Etat sur les étrangers s'exerce par le biais d'agents qui interviennent à des échelons subalternes. Dans chacun des ministères concernés cette relative autonomie dans les pratiques a conduit peu à peu ces agents à remettre en cause les principes libéraux de l'ordonnance de 1945[69]. Cette remise en cause les conduit, par contre coup, à opérer auprès de leurs supérieurs hiérarchiques un véritable travail d'imprégnation qui finit par porter (notamment en raison du retournement de conjoncture). Ce travail de co-construction de la pensée d'Etat tel qu'il est décrit notamment par Alexis Spire n'est pas sans effets sociaux sur les migrants mais aussi, ce qui a été peu analysé jusqu'à présent, sur les supérieurs directs de ces «soutiers des politiques publiques ». Ce travail d'imprégnation a pris du temps car à la différence des niveaux subalternes où le travail bureaucrate s'envisage dans la permanence et la durée, le niveau hiérarchique supérieur est marqué par sa plus grande circularité (de par le caractère généraliste de la formation des hauts fonctionnaires). Mais une fois ce travail de sensibilisation plus abouti[70], les effets sociaux de cette conversion sont décisifs notamment en raison d'une plus grande proximité des hauts fonctionnaires avec les décideurs politiques (qui est à la fois une proximité hiérarchique mais aussi sociale).

«1974 » constitue une étape visible du processus de conversion à la maîtrise des flux parce comme pour les circulaires Marcellin-Fontanet ce sont des responsables politiques «hauts placés » qui endossent la décision, ce qui n'était pas le cas dans les années 60. Le fait que la décision soit prise en conseil des ministres et que le Président de la République, le Premier Ministre y soient associés montre à quel point le travail de sensibilisation opéré depuis près d'une décennie par des agents, chacun inscrits dans leur administration respective, a fini par «aboutir ».

Mais ce travail de sensibilisation ne se réduit pas à une simple «reprise » d'argumentaires. Les idées ne circulent pas d'un groupe social à l'autre sans travail de remise en forme. A un niveau de responsabilité local ou placé très bas dans la hiérarchie :

«la nécessité de la «défense des intérêts de l'Etat » est commune à tous les agents qui s'y trouvent engagés et elle est sous-jacente à tous leurs antagonismes ; [mais] l'existence de logiques administratives différentes place néanmoins ces agents, selon leur position hiérarchique et selon le type d'administration auquel ils appartiennent, en situation de concurrence pour imposer leur propre définition de ce que recouvrent «les intérêts » de l'Etat concernant la gestion de l'immigration[71]».

À un niveau de responsabilité plus élevé tout fonctionne comme si la division du travail de domination obligeait les hauts fonctionnaires à se penser «comme les agents nécessaires d'une politique nécessaire[72] » et à remplir leur rôle de défenseur de l'intérêt général, sans calcul cynique. Ils sont bien sûr toujours en poste dans «un » ministère mais «ils sont obligés d'invoquer l'universel pour exercer leur domination et ils ne peuvent manquer d'être pris à leur propre jeu et de soumettre leur pratique à des normes prétendant à l'universalité[73] ». En 1974, pour les hauts fonctionnaires la question de l'immigration est étroitement liée à la question de l'immigration algérienne. Il serait possible de débattre longuement sur les raisons qui font que cette question est considérée avec attention par les hauts fonctionnaires de tous les ministères en 1974. La proximité de l'indépendance (un peu plus d'une dizaine d'années), la genèse de certaines institutions (la DPM créée sous l'impulsion de Michel Massenet auparavant délégué à l'action sociale pour les FMA), le parcours de certains hauts responsables et leurs passages par les colonies (le directeur de la réglementation Guy Fougier mais aussi bon nombre de ministres comme Jacques Chirac, Michel Poniatowski ou Valéry Giscard d'Estaing[74]), le caractère important de l'immigration algérienne et son évolution vers une immigration familiale qui inquiète[75], sont autant d'éléments qui peuvent expliquer en partie cette focalisation. Nous émettons ici l'hypothèse que la question algérienne joue un rôle de catalyseur et permet au Ministère de l'Intérieur et du Travail de trouver in fine un «terrain commun » sur la question de la maîtrise des flux migratoires. L'immigration algérienne, dans sa globalité, est à la fois celle qui préoccupe le plus le Ministère de l'Intérieur pour des raisons de sécurité, de maintien de l'ordre et des raisons qui sont propres à l'histoire du ministère[76], et qui, pour le ministère du Travail, reste le flux migratoire le plus difficile à encadrer. Sur cette question algérienne, les hauts fonctionnaires du ministère du Travail et de l'Intérieur trouvent un terrain d'entente pour mener à bien leurs objectifs respectifs. A preuve ceux-ci ont tendance à très facilement à «outrepasser[77] » leur rôle dès qu'il s'agit de formuler un avis sur l'attitude à adopter avec l'Algérie. Cela est par exemple perceptible lorsque certains hauts fonctionnaires analysent la décision du gouvernement algérien du 19 septembre 1973 de suspendre l'émigration. Si certains éléments d'analyse montrent par exemple très clairement que l'Intérieur est préoccupé pour des raisons de sécurité intérieure par les déclarations du président Boumédienne[78] l'analyse de la direction de la réglementation ne se cantonne pas à une analyse en termes d'ordre public ou de défense de son image comme cela a déjà pu être évoqué. Une note du 22 septembre 1973[79] rédigée à l'attention du ministre par Guy Fougier[80], directeur de la réglementation au sein du Ministère de l'Intérieur semble au contraire très proche d'une analyse en termes de relations internationales[82].

Ce type de note peut être analysée à deux niveaux : tout d'abord, elle illustre le fait que l'Algérie préoccupe particulièrement les hauts fonctionnaires en charge de l'immigration au sein du ministère de l'Intérieur. Ensuite ce n'est qu'en restituant la cohérence interne de son discours que l'on peut donner à voir dans quelle mesure Guy Fougier se permet, bien au-delà de ses prérogatives ayant trait à la réglementation de la circulation des migrants, de donner son avis sur des considérations internationales et de les transmettre au Ministre.

Ce type de prise de position n'est pas un cas isolé. Il est possible d'en trouver l'exact équivalent au sein du Ministère du Travail. C'est notamment le cas de ces notes adressées par Charles Barbeau[83] et André Postel Vinay[84] (alors directeurs de la DPM) à Guy Fougier concernant un éventuel trafic de faux certificats de résidence algériens.

L'immigration algérienne, dans la mesure où elle est particulièrement visible statistiquement (car les porteurs de certificats de résidence font l'objet d'un comptage à l'entrée et à la sortie du territoire), et dans la mesure où elle n'a pas été concernée par les circulaires Marcellin-Fontanet de 1972[85] préoccupent alors particulièrement les hauts fonctionnaires en charge de l'immigration dans les années 73 et 74. Ce type de cristallisation peut être difficilement appréhendé par un modèle d'analyse centré sur des «routines administratives » qui seraient propres à chaque administration.

L'immigration algérienne inquiète d'autant plus que les flux des entrées / sorties des porteurs de certificats évoluent particulièrement en 1974 et qu'un écart statistique inquiète certains responsables de la DPM :

Evolution des flux algériens

[86]| 1971 | 1972 |

1973 |

1974 |

|

| Entrées |

104 219 |

107338 |

114773 |

162000 |

|

Sorties |

62881 |

76492 |

69028 |

88299 |

|

Solde |

41338 |

30846 |

45745 |

73818 |

Une telle préoccupation du bon comptage des mouvements de population étonne lorsqu'elle émane du Ministère du Travail, censé être préoccupé par la logique de main d'œuvre et non par les trafics de faux certificats. Cela est du en partie à la particularité légale des migrants algériens pour qui le certificat de résidence fait aussi office de carte de travail. Mais cela s'explique surtout parce qu'à compter d'un certain niveau de responsabilité (qui renvoie à un champ des possibles des trajectoires des fonctionnaires, aux fondements sociaux de la haute fonction publique et pas seulement à une position hiérarchique dans un organigramme), le travail concernant l'immigration ne consiste pas à défendre uniquement les prérogatives de son ministère contre d'autres. L'ensemble du phénomène est pris en compte dans un travail de formulation qui n'est pas bureaucratique mais «pré ou quasi-politique[87] ».

Ces agents sociaux de par leur parcours se sentent légitimes pour investir un regard d'ensemble sur la question et légitimer leurs pratiques quotidiennes au nom, selon les cas, de l'intérêt de l'Etat, de l'intérêt général ou de l'intérêt national et non plus simplement au nom de leur ministère. Cela est facilité par la possibilité de circulation de ces agents d'un ministère à l'autre. Leur capacité à avoir de l'immigration une vision globale est d'autant plus naturelle que pour certains elle se résume à une simple projection dans leur «futur » poste : Guy Fougier, ancien préfet, chef de cabinet du ministre des Affaires Sociales (au moment où la DPM est crée) devient directeur de la réglementation au ministère de l'Intérieur. Charles Barbeau, ancien membre du cabinet du Premier Ministre devient Directeur de la Population et des Migrations avant d'être à son tour préfet puis directeur de la réglementation (conseillé à ce poste par Guy Fougier)... Là où la plupart des modèles proposent une dichotomie entre politics et policy suffisamment importante pour supposer des études séparées, notre étude particulière sur l'immigration nous amène à relativiser cet état de fait. Lorsque l'on évoque la décision de 1974 avec un chef de bureau de la DPM[88], celui-ci vous dit en substance qu'il s'agit d'une mesure à laquelle il n'a pas été associé mais qui allait dans le sens de ce qu' «ils » (les hauts responsables de la DPM) souhaitaient. Cela leur semblait dans la continuité des choses, dans la logique des choses. Comment un implicite peut-il passer de la sphère administrative à la sphère politique pour être retraduit en circulaire devant être, en retour, appliquée par l'administration ?

Notre hypothèse est que le rôle des hauts fonctionnaires en charge de l'immigration est de retraduire dans un langage «audible » par le politique les préoccupations propres à leur administration mais que ce faisant, ils s'investissent d'un rôle qui n'est pas simplement “bureaucratique ». Ils ne «dé-singularisent » pas simplement leur position en tentant de convaincre leur interlocuteur politique, ils produisent véritablement «du politique »[89] en se faisant l'écho auprès de leurs ministres du produit de la «pensée d'Etat » concernant l'immigration. Ce faisant ils font des choix, éludent des éléments, ils construisent des édifices théoriques et rhétoriques dans lesquels les immigrés sont assignés à une position. Nous rejoignons ici «la thèse wébérienne selon laquelle toute condition sociale est en même temps le lieu et le principe d'une organisation de la perception du monde en un “ cosmos de rapports dotés de sens ”[90] ».

Plus qu'un simple argumentaire ces discours développent des théories du monde social dont les effets sociaux peuvent être importants pour peu que l'état des rapports de force, la configuration dans laquelle sont inscrits les hauts fonctionnaires leur soit momentanément favorables[91].

Dans ce type de «théories », jamais un seul argumentaire n'est développé seul et tous les éléments s'entremêlent : l'argumentaire ethnique doit corroborer l'argument économique, démographique et sécuritaire... C'est la cohérence de l'ensemble qui permet d'être audible par le responsable politique et d'emporter la décision. Plus le degré de responsabilité augmente dans l'administration centrale et plus cette capacité à intégrer des éléments épars dans un même argumentaire est visible et assumée. Il en résulte qu'à quelques mois d'écart, l'on peut retrouver le cheminement de certains argumentaires depuis une sous-direction jusqu'au ministre. Mais à chaque étape, les arguments sont mêlés et un tri effectué pour que l'édifice proposé au Ministre soit cohérent sur le plan théorique[92].

Le DPM qui plaide pour une restriction des entrées et une organisation de la politique d'immigration qui correspond à son propre intérêt et à sa propre position ne se contente pas de développer un discours uniquement centré sur les questions de main d'œuvre ou de croissance démographique. Certaines phrases de conclusion de ses notes laisseraient même supposer qu'il serait impensable de déterminer une politique d'immigration au regard de ces seuls critères :

"Peut-on poursuivre comme actuellement une politique fondée à la fois sur les besoins de main d'œuvre et sur les besoins démographiques, et qui ne tient aucun compte de la nature et de la composition ethnique de l'immigration actuelle ?[93]»

Pour appuyer son point de vue, le DPM met en avant le dépassement d'un seuil de tolérance (ce qui est un discours opératoire au même moment au sein du ministère de l'Intérieur[94]), la constitution d'un sous-prolétariat et les réticences du monde ouvrier (avec une citation d'un rapport du ministère de l'Intérieur), la mise sur le même plan de la situation des personnes originaires des DOM TOM et des immigrés. Tout converge pour justifier l'arrêt d'une immigration au profit d'autres (cela est déjà bien connu) mais au nom de l'intérêt national pas simplement au nom d'une politique de main d'œuvre (ce qui est déjà moins connu)[95]. De la même façon les sondages réalisés par l'Office central de sondage et de statistique (organe chargé des sondages de population au sein du ministère de l'intérieur) ne se contentent pas de poser des questions sur la «sécurité intérieure » auprès de la population française[96].

L'Etat, pénétré par des groupes sociaux, n'est pas une entité monolithe. Il n'est pas non plus une simple machine administrative exécutant sans faillir les ordres du champ politique. Les travaux de sociologie de l'Etat nous invitent à considérer que ce qui devient «politique » (ce qui est traité au niveau du gouvernement) est bien souvent ce qui pose problème aux agents de l'Etat au regard d'une culture commune partagée avec les dirigeants politiques (de par notamment le passage par les mêmes écoles et l'intériorisation de schèmes de classification similaires). Ainsi, ce qui «remonte » au niveau du ministre est bien souvent le produit d'un travail de classement effectué par des agents mus par une même «culture d'Etat », une culture au regard de laquelle certains dossiers posent problème et doivent être transmis au cabinet du ministre. De par leur activité quotidienne les agents de l'Etat créeraient ainsi, chaque jour, du politique en définissant sans cesse les domaines sur lesquels ils se déclarent ou non compétents. La question algérienne est de celles qui «remontent » mais non sans un travail de mise en forme «pré-politique ». Le fait que la circulaire Marcellin-Fontanet ait laissé de côté les flux algériens semble potentiellement faire de cette question une question politique et plus seulement administrative. Alors même que l'Algérie vient d'annoncer l'arrêt de l'émigration, la direction de la réglementation prépare un avant-projet de circulaire qui ne verra jamais le jour sous cette forme mais qui se présente a posteriori comme un prélude à la décision de juillet 1974[97].

La question de l'Algérie semble cristalliser toutes les inquiétudes des différents hauts fonctionnaires dans chaque Ministère concerné au même moment : au moins pour ce qui est du Travail et de l'Intérieur. Tous les éléments «solides » évoqués dans notre première partie ne peuvent être considérés comme déclencheur qu'au regard du travail permanent d'imprégnation à la question de l'immigration algérienne qu'ont mené les hauts fonctionnaires en charge de l'immigration. Cette capacité qu'ont certains agents à s'investir en «gardiens du national »[98] mériterait sans doute d'être étudiée plus précisément[99].

3, Une troisième dissonance : «devenir son propre ministre »

L'institutionnalisation progressive de l'immigration en question politique passe notamment par la création d'un secrétariat d'Etat aux travailleurs immigrés au sein du gouvernement Chirac en 1974. Son premier titulaire est André Postel Vinay, jusque là directeur de la DPM. Il n'est sans doute pas de cas équivalent dans d'autres secteurs de l'Etat où un directeur d'administration centrale devient son «propre » Ministre. Le fait que l'institutionnalisation sur le plan politique, gouvernemental, de la question de l'immigration se fasse par une simple translation, un simple saut d'un agent du plan administratif au plan politique semble aller dans le sens de l'idée évoquée ci-dessus[100]. Directeur de la Caisse Centrale de Coopération Economique pendant trente ans, André Postel-Vinay a eu dans le cadre de ses fonctions à superviser les investissements des entreprises françaises en Afrique pendant de longues années. Président de l'AFTAM, association de foyers de travailleurs africains en France, plaidant pour une nouvelle politique de co-développement, il devient directeur de la DPM quelques mois avant de devenir Secrétaire d'Etat. De par ses fonctions il était en quelque sorte «aux avant-postes », au sein de la haute fonction publique l'homme le plus qualifié et le plus légitime pour désigner ce qu'il considérait comme un problème (le poids démographique grandissant des pays du Sud) et sensibiliser d'autres hauts fonctionnaires à ce qu'il voyait comme une impérieuse nécessité (redéfinir les rapports entre la France et les anciennes colonies).

Ce passage d'un agent haut placé sur le plan administratif à un poste gouvernemental est symptomatique : André Postel Vinay ne peut être nommé à ce poste que parce qu'il est déjà producteur d'un discours politique sur la question de l'immigration depuis son poste précédent. Sa nomination est l'aboutissement d'un travail de mise en forme «politique » d'une question qui travaille l'administration française depuis de nombreuses années. Ce passage d'un univers à l'autre semble possible si l'on considère la genèse de la DPM. Michel Massenet, nommé délégué aux FMA puis directeur de la DPM grâce à ses liens avec le politique (le général De Gaulle et Michel Debré notamment) «habite[101] » déjà ce rôle d'une façon très politique et donne une coloration particulière à ce poste qui perdurera jusqu'à la nomination d'André Postel Vinay. Les critères retenus pour la nomination d'un DPM s'inversent alors par la suite subitement. Postel Vinay attend de son successeur qu'il exécute les ordres. La coloration «politique » du DPM ne semble plus à l'ordre du jour dès lors qu'il y eu institutionnalisation sur le plan gouvernemental de l'immigration et qu'un haut fonctionnaire est en charge, du côté politique, de cette question :

«Donc on cherchait un directeur de la population et des migrations... et donc au ministère du travail parmi les fonctionnaires en état d'occuper le poste – ce qui était exceptionnel car d'habitude on nommait des fonctionnaires du Conseil d'Etat ou de la Cour des Comptes... donc au ministère on a cherché et de bonnes œuvres ont proposé mon nom. Donc j'ai été nommé Directeur de la Direction Population et Migration alors que rien dans ce que j'avais fait auparavant ne me prédisposait spécialement pour ce poste... Postel Vinay nommé secrétaire d'Etat se préoccupe de se trouver un successeur en tant que directeur. Il consulte, il y a les directeurs et donc – il ne m'avait jamais vu – j'ai un entretien avec lui à la fin de juin 74, il ne me connaissait pas...Il vous a demandé quoi ?

Il y a une question qu'il m'a posée : Est-ce que

vous êtes d'accord pour que l'on suspende les procédures d'introduction

des travailleurs étrangers ? C'était ça la question,

j'ai dit donc oui.. Je vais vous expliquer après pourquoi, donc je

ne sais pas... on a peut être trouvé que j'étais quelqu'un

de bien...Dans le livre de Vincent Viet, il évoque le fait que c'est

Gabriel Oheix qui aurait soufflé votre nom... Oui, Gabriel Oheix

était un de mes camarades, il est mort maintenant mais il était

délégué général, directeur général

du travail et de l'emploi... il s'occupait des services de l'emploi et du

travail. Toujours est-il...Vous vous connaissiez d'où ? Oh..

depuis longtemps je le connaissais depuis longtemps.. C'est un énarque

d'une promotion qui suit la mienne et il a du se rendre compte que je languissais

des fonctions de directeur adjoint et il a eu l'idée – je suppose,

il ne m'a jamais dit ça comme ça – de me proposer par

exception car cela faisait au moins quinze ans qu'il n'y avait pas eu de

Directeur choisi parmi le personnel du Ministère, j'ai été

nommé directeur de la DPM.

Donc j'ai pris mes fonctions le 10 juillet 1974, ce qui est important parce que c'est quelques jours avant que le Conseil des Ministres a décidé sur la suggestion de Postel Vinay la suspension des procédures d'immigration, de l'introduction de travailleurs étrangers... Alors je ne suis pas responsable de la décision mais je l'assume. Puisque j'ai donné mon accord et c'est sur cet accord que Postel Vinay m'a proposé. Pourquoi j'ai été d'accord, parce que depuis longtemps, depuis 45, l'ONI était censé introduire des travailleurs étrangers sur contrat de travail avec contrat d'introduction, euh redevance des employeurs... et ce système là fonctionnait complètement à vide... La moitié des travailleurs étrangers qui étaient immigrants en France, immigraient en dehors des procédures et l'autre moitié dans le cadre des procédures... Autrement dit le système tournait à vide ... Mon idée c'était qu'il fallait arrêter tout ça, non pas pour suspendre définitivement l'immigration ce qui est utopique... les mouvements migratoires sont comme les vents entre cyclones et anti cyclones, ce sont des mouvements impossibles à maîtriser, les frontières sont comme des passoires mais ... il était absurde de continuer à fonctionner avec des procédures qui n'avaient plus aucune réalité sérieuse.

Il fallait au moins prendre le temps d'une pause pour voir

ce qu'on allait faire. Donc en principe en 74 ce qu'on a décidé,

contrairement à ce que beaucoup de gens croient c'est une suspension

provisoire pour voir venir... Dans la foulée on a suspendu au moins

provisoirement l'introduction des familles puis on a repris petit à

petit après.... »

Entretien avec Pierre Fournier successeur d'André Postel Vinay au poste de DPM

«Enfin Fournier en tout cas est un homme qui a fait toute sa carrière au ministère .. Plutôt dans le secteur travail .. Et qui est nommé directeur et qui a plutôt l'image.. je ne mets rien de péjoratif là dedans... plutôt du fonctionnaire besogneux, du bon serviteur... qui a gravi les échelons et qui sera surtout un exécutant fidèle. Mais c'était tout à fait honorable. Il n'y a rien de péjoratif dans mon propos. Il a été directeur ce qui n'a quand même pas été mon cas ! »

Entretien avec Jean-Claude Sommaire, chargé de mission DPM 1973-1977 (réseau d'accueil)

Pour occuper un poste gouvernemental en charge de l'immigration le champ politique joue sur une très grande porosité entre administratif et politique sur la question d'immigration. Est appelé pour remplir ces fonctions le membre d'un groupe social qui est déjà capable de produire un discours pré politique sur cette question.

Deux notes écrites à quelques mois d'écart par André Postel Vinay éclaire à ce sujet. La première est rédigée une dizaine de jours après l'élection de Valéry Giscard d'Estaing et trois jours après sa nomination au poste de secrétaire d'Etat (adressée au Ministre du Travail)[102]. Son titre «pour une politique d'immigration » annonce un contenu programmatique et rappelle des éléments déjà présents dans des notes rédigées par André Postel Vinay alors qu'il est en poste à la Caisse Centrale de Coopération Economique[103] ou Président de l'AFTAM[104]. Si elle est la première note rédigée en tant que secrétaire d'Etat, le discours n'a connu que peu d'évolutions par rapport aux notes précédentes. L'éventualité d'un arrêt de l'immigration n'est pas encore présentée comme une option envisageable[105] même si «la situation économique » est présentée comme pouvant légitimer une telle mesure dans les semaines à venir. Le langage est politique mais le style reste très administratif : il s'agit de présenter des contextes et exposer la solution qui revêt sa préférence parmi des solutions moins envisageables. Selon un procédé bien connu et qui emporte bien souvent l'amusement du côté des ministres, le conseiller présente toutes les options en apparence : «On m'amène trois dossiers : le premier est financièrement impossible, le deuxième est techniquement irréalisable et le troisième est au libre choix du ministre.[106] », en procédant ainsi le conseiller «ouvre puis ferme chaque porte et jette la clef dans le puits.[107] ». Sans doute dans la première note rédigée quelques jours après sa nomination André Postel Vinay n'espère pas pouvoir emporter une décision nette sur l'arrêt des flux. Il se contente donc d'en proposer une nette diminution. Probablement encouragé par des discussions préalables avec des conseillers du Président[108], celui-ci impose progressivement son point de vue. Dans une note rédigée en prévision du comité restreint du 2 juillet 1974 et du conseil des ministres du lendemain, André Postel Vinay rédige, à quelques jours de la décision, une note très proche où «la suspension des flux » est cette fois-ci présentée comme une des deux options possibles :

Il devient en effet nécessaire de freiner fortement les «introductions », voire de les interrompre pendant quelques mois. Nous devons limiter les travailleurs étrangers en fonction des possibilités d'emploi et d'accueil de notre pays[109].

Nous y sommes contraints par d'impérieuses nécessités sociales et politiques. Nous pouvons aussi invoquer, en faveur de cette limitation, les risques de récession qui pèsent sur certaines industries. C'est ce qu'ont fait les allemands, quand ils ont décidé d'interrompre en novembre 73 les introductions de travailleurs étrangers. Comment procéder à cette limitation ? Pour 1975, il faudra étudier un objectif annuel d'immigration. Il faudra limiter, ensuite, les «introductions » et les «régularisations », de manière à ne pas dépasser cet objectif. Dans l'immédiat, c'est-à-dire pour le second semestre de cette année, nous avons le choix entre deux méthodes :

La première méthode consisterait à nous fixer un objectif semestriel qui réduirait l'immigration de 1974 à un niveau nettement inférieur à celui de 1972, année d'immigration relativement faible, mais de forte croissance économique. Cela conduirait à plafonner les «entrées » du second semestre 1974 à environ 20% au dessous de celles du premier semestre. Il faudrait donner, pour cela des directives précises aux directions régionales du travail et à l'office national d'immigration. IL faudrait aussi faire jouer avec plus de rigueur, ce qu'on appelle la compensation. Compte tenu des dangers grandissants de l'immigration, cette première méthode de freinage correspond au strict minimum que nous puissions envisager.

Une autre méthode plus ferme et plus nette, serait bien préférable. Elle consisterait à décider d'interrompre l'immigration pendant les prochains mois. Nous pourrions aisément justifier cette mesure, à la manière allemande, par la crainte d'une récession dans certaines industries et souligner, en plus, par les graves difficultés de logement auxquelles s'exposeraient les nouveaux arrivants. Cette deuxième méthode offrirait de nombreux avantages. Par son caractère plus spectaculaire, elle n'agirait pas seulement sur l'immigration officielle, elle freinerait l'immigration clandestine et les arrivages de «faux touristes ». Elle nous permettrait de nous opposer plus efficacement à l'immigration familiale, au moins pendant la durée de l'interruption générale.

Dans la conjoncture présente, il y aurait tout lieu de croire que cette décision d'interruption serait bien vue de grandes organisations syndicales et, même, sans doute, du CNPF, au niveau supérieur[110]. Annoncée comme une mesure provisoire, prévue pour les prochains mois, assortie – s'il le fallait – de quelques dérogations, elle ne créerait pas de gêne économique sérieuse. Les mois de juillet et d'août sont des mois de faible immigration. D'autre part, les «contrats d'introduction » déjà transmis à l'étranger continueraient de s'exécuter. Le problème pourrait être revu en septembre en fonction de l'évolution constatée d'ici là. (...)Telles sont les grandes lignes de la politique d'immigration que je soumets au Gouvernement. Les trois types de mesures proposées (développement des programmes d'action sociale et de logement, allègement de la réglementation et durcissement de la lutte contre la fraude) forment un ensemble qu'il ne paraît pas possible de dissocier. Les aspects restrictifs de cette politique ne peuvent pas se concevoir sans leurs contreparties sociales ; et la réciproque est également vraie. En proposant au gouvernement cette nouvelle politique, je tiens à souligner encore sa nécessité et l'urgence des mesures qu'elle comporte. L'abandon ou l'atténuation de certaines de ces mesures ne me paraîtrait pas acceptable. Les dangers que l'on a laissé grandir en permettant à l'immigration de se développer d'une manière anarchique et sans aide sociale suffisante nous obligent aujourd'hui à un changement d'attitude à la fois rapide et total. Encore est-il douteux que nous puissions réussir à réduire ces dangers même en agissant vite, étant donné les risques – déjà très grands – de la situation présente et les périls qui vont croître avec l'évolution démographique du Tiers Monde. Au moins faut-il tenter d'y parvenir.

Se resituer dans le quotidien des agents permet de distinguer ce qui est de l'ordre de la légitimation publique d'une décision de ses fondements plus profonds. On le voit la motivation de la suspension des flux est en partie due à la perspective de l'effet d'annonce qui sera produit. Sur ce point les fonctionnaires-gouvernants ne semblent en aucun cas dupes de la portée de leur action :«Il y avait un décret pour la fermeture des frontières qui est illusoire. Le décret avait été pris mais on sait bien que les frontières ça ne peut pas être fermées. »

Robert Pandraud, directeur de la DGPN, membre du cabinet du Ministre de l'Intérieur 1974-1978[111]

Pour le public, la décision pourra être «justifiée » par rapport notamment à la décision déjà prise par l'Allemagne. Si le fait d'être le seul pays en Europe à garder une politique libérale inquiétait certains hauts fonctionnaires, dans cette note le cas de l'Allemagne sert surtout à fournir une justification publique à une décision prise pour des motifs plus larges.

Ce qui apparaît clairement, c'est la lecture «cohérente », sur le plan théorique, que développe André Postel Vinay. Pour lui l'arrêt de l'immigration est nécessaire même au-delà des préoccupations économiques notamment en raisons de rapports démographiques nord / sud qui sont extrêmement défavorables à la France :

«on le sait, pour André Postel Vinay, la crise économique et démographique s'annonce longue et durable, et il en tire une première conséquence radicale : l'arrêt strict des flux. Pour le gouvernement, la durée et la nature de la crise économique restent incertaines[112]. »

Cette différence de point de vue explique la démission d'André Postel Vinay quelques jours plus tard. Mais elle est aussi symptomatique d'un état des choses : la greffe ne prend pas. Au-delà du travail de formulation politique on attend d'un ministre une maîtrise du jeu politique qu'André Postel Vinay, aux yeux de ses co-ministres ne possède pas :

«Un des jours de juillet Postel Vinay m'avait donné rendez-vous à la régie Renault pour aller voir Dreyfus qui était le PDG de Renault et son état major pour parler des immigrés chez Renault. Et avant que je déjeune dans l'anti-chambre, Postel Vinay me dit : «Ecoutez, il faut quand même que je vous dise quelque chose. Je viens de voir Chirac il m'a refusé les crédits. Je lui ai dit son fait, c'est un petit bonhomme il ne comprend rien au problème... Je lui ai remis ma démission. Mais ne dites rien ! »

Alors on a tenu le déjeuner avec Michel Dreyfus et tout l'état major de Renault en faisant semblant de prévoir une politique d'immigration alors que je savais moi que Postel Vinay était démissionnaire et le lendemain ou le soir même il envoyait une lettre à Chirac furibarde »

Entretien avec Pierre Fournier«Postel Vinay si vous voulez l'homme était un type très très bien. L'homme politique n'a jamais vraiment eu le temps de se développer. C'est un métier qu'il ne connaissait pas. La politique c'est l'art du possible et on peut pas d'un coup de baguette magique changer... cela prend du temps. Postel Vinay, avait des préoccupations extrêmement fondées mais il agaçait le président de la République.”

Entretien avec Paul Dijoud

On retrouve ici, après l'avoir relativisée, la séparation politics / policy qui reste efficiente dès lors que l'on aborde la question du métier politique et de son apprentissage. Le travail politique suppose l'acquisition d'un certain nombre de codes qu'André Postel Vinay ne semble pas maîtriser au regard des autres membres du gouvernement.

La mise en forme de la domination étatique : l'expression de «la pensée d'Etat » à l'égard des immigrés

Il aurait sans doute été possible de conclure cette communication centrée sur 1974 autour de la question des représentations. L'état actuel des recherches nous permet déjà de souligner chez les hauts fonctionnaires rencontrés la permanence des influences démographiques[113], une extériorité par rapport aux expertises des sciences sociales (malgré des emprunts épisodiques et le succès de certains termes tels que «le déracinement »), la prédominance d'une formation juridique... Les travaux de sociologie de l'Etat ont souligné l'existence d'une culture d'Etat transversale aux différents corps et il pourrait être en effet intéressant d'en dessiner les contours car il n'a pas encore pour le moment été précisé si cette culture enfermait en son sein une vision de l'immigré.

Mais nous souhaitons profiter de ce séminaire pour échanger sur ce qui n'est encore qu'un travail en cours et des pistes de recherche, des intuitions qui seront peut être invalidées par la suite. Etudier de près les serviteurs de l'Etat prédispose à trouver sur son chemin la question de l'Etat et du pouvoir entremêlés. Creuser cette piste de recherche nous permettrait de dépasser la simple analyse des pratiques et des représentations administratives face à «l'immigration ». Au final, ce qui est en jeu ici nous semble dépasser une simple sociographie d'un corps et de ses représentations. Il s'agit en quelque sorte pour nous de «boucler une boucle ». «Les administrations publiques et leurs représentants sont grands producteurs de «problèmes sociaux » que la science sociale ne fait que ratifier en les prenant à son compte comme problème sociologique[114] » et l'immigration fait sans doute partie de ces thèmes qui sont venues aux sciences sociales à travers l'Etat. Repenser l'Etat à travers l'immigration permet en retour d'interroger la construction même d'un objet de recherche que nous acceptons bien souvent tel qu'il s'offre à nous.

Nous avons déjà précisé à quel point les registres de justification, les formes de légitimation du pouvoir exercé sur l'immigré ne se font pas uniquement au nom d'un ministère. Nous avons évoqué dans cette communication dans quelle mesure tous ces registres de légitimation s'entremêlaient et se trouvaient, à un certain niveau de responsabilités, avancés ensemble. Ces formes de légitimation de la politique d'immigration viennent justifier les trois logiques[115] qui structurent les pratiques de l'administration française à l'égard des migrants. Dans l'état actuel de nos recherches nous avons isolé quatre formes de légitimation qui semblent parmi les plus récurrentes :

- la légitimation par le national (la plus fréquente)

- la légitimation par le populaire (variante de la première mais teinté d'un discours de classe et où le regard de surplomb des hauts fonctionnaires sur le social s'exprime)

- la légitimation par l'universel (au nom par exemple des rapports Nord / Sud)

- la légitimation par le culturel