La « fracture numérique » existe-t-elle ?

Éric Guichard

INRIA - ENS

4 septembre 2003

Note de 2011

Un nouvel article sur ce thème, à la fois actualisé et plus théorique, a été publié en 2009. Il est disponible à l'URL

/articles/Guichard-mythe-fracture-num.html sous le titre

Le

mythe de la fracture numérique.

Résumé

Ce texte est la traduction française de l'article

Does the 'Digital

Divide' Exist?, publié dans l'ouvrage

Globalization and its new

divides: malcontents, recipes, and reform (dir. Paul van Seters, Bas de

Gaay Fortman & Arie de Ruijter, Dutch University Press, Amsterdam, 2003),

qui fait suite au colloque

Sustainable Ties in the Information

Society (Tilburg, Pays-Bas, 26-28 mars 2003).

Il commence par une analyse des discours

relatifs à la notion de « fracture numérique » :

quels que soient leurs auteurs (politiciens, experts du G8, militants), ces

discours utilisent essentiellement deux ingrédients : le déterminisme

technique et la confusion entre l'information et son support. Ensuite, on

évalue la qualité et les fonctions des mesures de cette « fracture

numérique » : celles-ci servent avant tout à légitimer

a

posteriori cette dernière, et à émettre des préjugés grossiers sur les

nations et les sociétés à partir d'un seul indicateur, le pourcentage

d'internautes de chaque pays. Enfin, on rappelle les potentialités de

l'écriture numérique, et les connaissances requises pour en tirer parti.

Celles-ci sont sans surprise liées aux formes traditionnelles de capital

(économique, social, intellectuel). Par suite, les personnes qui profitent

des capacités mentales offertes par l'informatique sont peu nombreuses.

Derrière cette prétendue « fracture » et son remède (les

investissements dans l'équipement), on découvre alors une profonde

ségrégation cognitive consécutive à la diffusion des systèmes d'écriture

numérique.

1 Un concept flou

La notion de « fracture numérique

1 » est autant partagée

qu'elle est mal définie. Les politiciens de tous les bords s'en

emparent, la Banque Mondiale et le G8 prétendent la résorber,

les militants s'en inquiètent. Dejà, le fait qu'une telle

notion fasse l'objet d'un consensus aussi large, au sein de groupes sociaux

qui s'opposent les uns aux autres, donne à penser qu'elle est

scientifiquement fragile.

1.1 Vertus de nouvelles technologies

Le mot « fracture » suppose une séparation entre

des personnes qui ont accès à l'information numérique,

et d'autres, qui n'y ont pas accès ; il induit l'idée

d'une barrière, dont un côté semble bien plus

confortable que l'autre. Pour éviter ce type de schisme, certains

affirment que tous les citoyens devraient avoir accès aux

« nouvelles technologies », ou qu'il faut s'assurer que

la « société de l'information » à

venir ne comportera aucun exclu. Ces discours, très communs au sein

des administrateurs de l'Union Européenne, sont en fait directement

importés des USA : dès 1992, le vice-président

Gore évoquait les vertus de la « société de

l'information ». Le commissaire européen Bangemann

introduisait ce type d'analyse en 1994.

Derrière le projet de prendre en charge les pauvres et les

démunis de l'électronique réside l'idée d'un

grand départ vers un futur radieux, d'une aventure collective

véhiculée par les « nouvelles

technologies ». Cette croyance a un nom : le

déterminisme technique ; elle prétend que la

technologie détermine l'organisation de la

société ; elle est certes séduisante, mais

classique et naïve. Pour David Edgerton

2, l'évocation des effets positifs

des techniques modernes sur l'organisation sociale est un

phénomène récurrent durant tout le XX

e

siècle ; elle a comme effet principal de réduire la

critique politique, la promesse d'un avenir proche, heureux et sans souci

permettant de limiter la contestation du monde actuel. Aussi la diffusion du

déterminisme technique, y compris dans ses aspects

généreux de réduction de la « fracture

numérique » (par exemple chez des militants du

Tiers-Monde), favorise indéniablement l'ordre établi.

La notion de « fracture numérique », qaund elle

est couplée avec le déterminisme technique, apparaît

plus comme un concept idéologique ou politique que scientifique.

1.2 Usages de l'information

On peut alors espérer que la notion d'information soit plus pertinente que les invocations de la modernité pour évoquer des usages socialement différentiés du numérique. Il est certain que l'information numérique offre des possibilités de manipulation et de (re)traitement qui n'existaient pas avec les autres supports. Mais la notion d'information oscille entre du bruit pur

3 et des textes dotés d'une réelle valeur informative, le second sens étant souvent privilégié : toute suite de bits est rapidement prétendue informative. Or on peut douter que la publicité que nous recevons par courrier électronique

4 pour le Viagra, le Xanax, ou les vidéos de jeunes filles nues soit le moyen idéal de combler un éventuel fossé numérique.

Si l'on ajoute à cette pollution électronique la prolifération de virus et la vente en ligne de mauvais films, il est fort possible que l'information électronique soit en moyenne de très mauvaise qualité et sans valeur ajoutée: cette valorisation de l'information brute occulte les modes d'appropriation de ses destinataires, et les traitements qu'ils peuvent lui appliquer. En attendant de préciser ce fait, une étude des usages des instruments informatiques de traitement de l'information (par exemple lexicométriques ou cartographiques) suffit pour se convaincre que ceux-ci sont souvent minimaux, et que le gain sur les outils non numériques n'est pas flagrant, surtout si l'on intègre le temps dans les coûts

5.

De façon générale, toute étude de l'information et de ses usages renvoie à une réflexion sur l'écriture, sur la connaissance (et ses modes de transmission et d'assimilation), et sur la notion de

literacy. Or, ce dernier concept est l'un des plus complexes qui soient, mobilisant les anthropologues, les linguistes et les historiens. Il y a donc de fortes chances pour que les politiciens qui l'utilisent implicitement dans le contexte de l'information numérique s'en servent comme d'un slogan publicitaire, sans le comprendre. Par exemple, le président français Jacques Chirac affirmait en 2000 que « l'ordinateur communiquant devient l'encyclopédie universelle du XXI

e siècle » (

http://www.journaldunet.com/itws/it_chirac.shtml) ; la formule est jolie, mais élude complètement l'éventail des processus cognitifs et sociaux à l' uvre dans la constitution et la transmission d'un savoir : est-ce la fibre de papier qui fait la valeur de l'encyclopédie, ou son contenu ? Comment se constitue le réseau de personnes qui s'engage dans une telle production ?

Le président français évoque implicitement l'Encyclopédie de Diderot, archétype de la production française du siècle des Lumières. Mais se souvient-il que celle-ci fut avant tout le travail d'opposants politiques, qui ont été férocement censurés par le pouvoir politique de l'époque ?

Enfin, comment peut-on évoquer un recueil de savoirs sans s'interroger sur la langue dans laquelle il serait écrit ? Assurément, l'encyclopédie d'aujourd'hui ne serait pas écrite en français...

Autant de raisons qui donnent à penser que le président français détesterait assurément les responsables de cette encyclopédie du XXI

e siècle qu'il donne en exemple, s'il lui était donné de les rencontrer.

Ainsi, l'appel à l'information, et à ses vertus supposées quand elle est sous forme numérique, ou accomplie dans une dimension sociétale, ne semble guère convaincant lorsque sont évoqués la « fracture numérique » et ses enjeux.

1.3 Dictature des nombres

Les discours sur les « nouvelles technologies » sont une conséquence du déterminisme technique, et ceux sur la « société de l'information » un élément de la logorrhée politique.

Les éventuels bénéfices d'une supposée société des savoirs et de l'information étant trop difficiles à expliquer et à mesurer, on choisit fréquemment de les estimer au travers de statistiques appliquées aux objets matériels. On pourrait par exemple comparer les connaissances des pays en dénombrant le nombre de camions de chacun, puisque les livres sont surtout distribués par voie terrestre. C'est un peu ce que proposent les administrateurs de l'Union européenne : « Il faut donner aux Européens les savoirs dont ils ont besoin pour vivre et travailler dans la nouvelle économie. Cela commence à l'école. Les écoles doivent disposer d'ordinateurs multimédias en nombre suffisant et de connexions Internet rapides. », affirme Erkki Liikanen

6. Ici, la confusion entre mesure d'une éventuelle activité intellectuelle et statistiques matérielles est manifeste, et nourrit les critiques prétendant que l'évocation de la « fracture numérique » vise avant tout à faire acheter des ordinateurs.

Cette estimation matérielle a bien sûr des avantages : elle permet de recycler les chiffres que produisent les vendeurs d'informatique et de services associés pour avoir une idée du nombre de leurs clients, actuels ou potentiels. C'est ainsi qu'apparaît la notion d'internaute

7 : c'est bien sûr une personne qui s'est connectée à l'internet. Mais quand et à quelle fréquence ? Ces questions sont presque indiscrètes. La tendance actuelle consiste à oublier la fréquence et à considérer qu'est internaute toute personne approchant un ordinateur connecté à un réseau une fois par trimestre.

À de rares exceptions près, les questions relatives à la durée et à la qualité de la connexion sont aussi oubliées.

À partir de là, divers organismes, dont la CIA, s'efforcent de mesurer, pour chaque pays, des indices des pratiques numériques. Ceux-ci sont assez flous et hétérogènes : on rappelle le produit intérieur brut

8 et la taille de la population, puis les nombres de lignes téléphoniques fixes, de téléphones cellulaires

9, de fournisseurs d'accès à l'internet

10 et enfin d'internautes. On apprend alors (de la CIA, mais aussi des autres organismes ou compagnies, car tous donnent les mêmes résultats), qu'il y avait une ligne téléphonique fixe par habitant à Monaco, mais une pour 250 au Mali

11 ; deux millions d'internautes en Belgique, contre 30 000 en Angola (les deux pays ont la même population, mais le PIB belge

per capita est 20 fois plus élevé que l'angolais) ; qu'il y a mille fois moins de téléphones cellulaires à Cuba qu'en Suède, pour des populations sensiblement équivalentes

12.

On ne cherchera pas ici à vérifier la pertinence de tels chiffres

13.

Mais tant le type des indicateurs que les comparaisons qu'ils induisent montrent bien qu'on mesure des richesses ou une propension à dépenser plutôt que des compétences réelles ou potentielles. Une preuve complémentaire en est donnée par la forte corrélation entre le pourcentage d'internautes et le PIB

per capita : 0,87 (valeur calculée pour les 163 pays les plus peuplés). Le nombre de voitures de luxe ou de jets privés aurait été tout aussi pertinent pour classifier les nations. Les « nouvelles technologies » sont ici confondues avec de l'équipement, et la référence à l'information et à ses usages balayée par des indicateurs dédiés aux compagnies de téléphone.

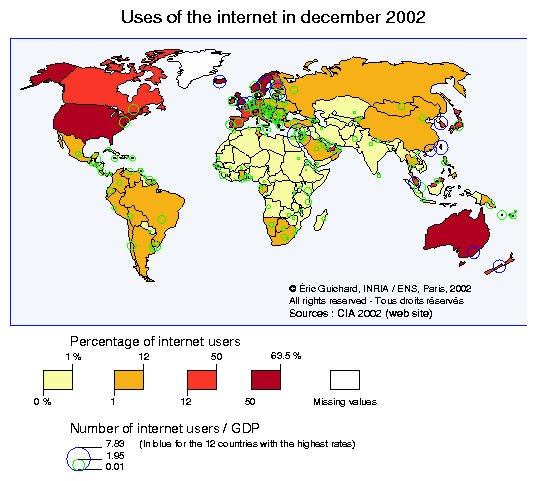

Ce que montre la carte des utilisateurs de l'internet en 2002.

Si l'on utilise le taux d'internautes tel qu'il est mesuré par la CIA comme un indicateur de la richesse des nations, la lecture en négatif de cette carte montre un phénomène connu depuis longtemps, mais rarement évoqué : le glissement dans le « Second Monde » de nombreux pays d'Europe centrale et méridionale (parmi lesquels l'Allemagne, l'Espagne, la France et l'Italie) ; en Europe, seuls les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et les pays scandinaves (Suède, Norvège, Finlande, Islande, Danemark) ont des taux d'internautes élevés. En dehors de ces pays, les seuls à dépasser un taux d'internautes de 50% sont les États-Unis (59,17%

14), l'Australie (51,47%), et les deux « satellites » ambivalents de la Chine que sont Hong-Kong (53,81%) et Taïwan (51,45%). A l'opposé, les pays très pauvres, comme les pays africains, sont évidemment ceux pour lesquels les taux d'internautes sont les plus bas. Mais, si l'on tient compte de leur PIB, ou de la couverture électrique de ces pays, on n'est pas surpris par ces chiffres.

On peut même prendre à leur propre piège les auteurs des statistiques : si l'on rapporte le nombre d'internautes au PIB, ce qui est une bonne manière d'éliminer le facteur

richesse des nations, on découvre que le premier pays pour cet indicateur est la... Palestine (7,83), suivi par l'Estonie (3,81), Taïwan (2,99), la Suède (2,57) et la Corée du Sud (2,56). D'autres pays, comme les États-Unis ou la France, sont loin derrière (1,63, rang 23 ; et 0,77, rang 53). On peut alors expliquer ce fort usage de la communication électronique en Palestine par le fait que ce non-État se résume à une somme de larges prisons desquelles on ne peut pas sortir. Du coup, les outils de communication immatériels sont sur-sollicités. Ou être cynique et considérer que la Palestine est un marché idéal pour les entreprises de télécommunication : celles-ci peuvent y réaliser de gros profits, puisqu'il y a là quelques millions de personnes, assurément très pauvres, mais prêtes à dépenser pour l'internet. On pourrait alors présenter la Palestine comme un modèle de résorption de la « fracture numérique » dans le Tiers-Monde, comme certains experts du G8 n'hésitent pas à le faire avec le Bangladesh

15.

1.4 Concepts légitimés a posteriori

Il est essentiel de garder à l'esprit la puissance des chiffres et des indicateurs, une fois que ceux-ci ont été créés. Peu importe qu'ils soient faux, ou produits à partir de perceptions erronées de phénomènes sociaux. Une fois publiés, ils prennent une valeur de vérité telle qu'ils servent de référence pour les débats politiques ; ainsi, ils légitiment les concepts qu'ils sont censés évaluer. Comme cela arrive fréquemment en sciences sociales, le chiffre produit la catégorie plus qu'il n'en est la conséquence ou la mesure.

Certains auteurs refusent ces chiffres relatifs à la « fracture numérique » au motif qu'ils servent à en oublier d'autres : par exemple, Daniel Pimienta affirme que l'apitoiement sur la « fracture numérique » sert au G8 à se donner bonne conscience, et peut-être à faire oublier les éternelles fractures sanitaires et alimentaires

16. Cela est d'autant plus possible que, comme on l'a vu, la mesure matérielle de la « fracture numérique » invite naturellement à la combler en investissant dans de l'équipement.

Mais, de façon plus générale, une fois que l'on accepte de tels chiffres, les raisonnements que l'on peut construire sont fragiles. Par exemple, si on reprend le rapport

nombre d'internautes sur PIB, on peut s'offrir mille interprétations

a posteriori : la situation de la Palestine symboliserait la possibilité de résister à l'oppression grâce aux « nouvelles technologies » (preuve de leurs vertus démocratiques ?) ; celle de la Corée du Sud mettrait en évidence l'impact de l'usage des « nouvelles technologies » sur l'économie (tout en offrant une publicité pour le libéralisme) ; celle de la Suède prouverait leur fonction sociale. Et ainsi de suite.

À l'opposé, à partir du simple taux d'internautes, un analyste pressé et amoureux des chiffres synthétiques comme le PIB ou le QI pourra aisément comparer Hong Kong et la Norvège, puisque leurs taux d'internautes sont similaires (53,81% et 54,14%) ; ou encore le Japon et l'Autriche (37,08% et 36,72%), la France et la Malaisie (19,58% et 18,09%), la Russie et la Palestine (6,35% et 4,89%). Or, tout sépare ces pays : la culture, l'histoire industrielle et politique, la géographie, etc.

Ainsi, tous les discours sur les pays (catégories floues par excellence) peuvent s'exprimer à partir d'interprétations

a posteriori de cette liste numérique. Ce type d'abus semble uniformément répandu quand il s'agit de mesurer coûte que coûte des pratiques sociales : chez les ingénieurs, chez les politiciens et chez les militants, voire chez certains économistes, le chiffre a une valeur sacrée, et empêche de remettre en cause les conceptions qui sont à son origine, même quand ces dernières ne sont en fait que des préjugés primaires.

2 Quelles mesures ?

2.1 Technologie de l'intellect

Bien que les mythes relatifs aux « nouvelles technologies » et à la puissance de l'information numérique apparaissent très éloignés de la réalité et donc irrationnels, ils ont partiellement un fondement logique : les ordinateurs ont été inventés pour compter et pour écrire, et le web l'a été pour faciliter les échanges intellectuels entre savants.

Plus précisément, l'informatique et l'internet participent d'une recomposition de nos systèmes d'écriture, dont Jack Goody rappelle qu'ils s'inscrivent dans la

technologie de l'intellect17 ; notre pensée n'est ni pure ni dématérialisée, elle s'appuie intimement sur l'écriture, ce qui lui donne des dimensions technique et sociale. Sociale, car l'écriture permet la confrontation avec la pensée d'autrui. Technique, comme on peut le voir avec le système de signes que l'on utilise pour écrire et communiquer, qui renvoie à des méthodes et des savoir-faire (maîtrise de l'alphabet, mais aussi mise en page, usage des abréviations, etc.). Comme on le constate aussi au vu de l'ensembre des objets matériels (et industriels) qui nous aident à lire, prendre des notes, effectuer des calculs, des tris, des schémas : par exemple, les papyrus, règles à calcul, CD-ROM, etc. Mais cette description ne suffit pas, car elle donne encore l'impression que la matière est au service de la pensée.

En fait, plus encore qu'avec un système de signes représenté par un alphabet étendu, l'activité cognitive et les supports de l'écrit sont intimement liés par les procédures, les outils que nous inventons pour appréhender le texte ; par exemple les tables des matières à la fin des ouvrages, ou les index. Les logiciels et les moteurs de recherche s'inscrivent dans cette catégorie. Les outils que nous concevons font à la fois intégralement partie de l'écriture (le système de signes n'est pas distinct de l'ensemble des instruments qui servent à l'appréhender

18) et de l'activité cognitive (il est difficile de penser sans écrire ni lire, et donc sans maîtriser l'ensemble des instruments associés à l'écriture).

Dans ce contexte, une recomposition des instruments d'écriture transforme virtuellement nos capacités mentales. Par exemple, le fait de pouvoir

réaliser et manipuler (et donc réordonner, classer, etc.) de longues listes de mots, de chiffres aide à la constitution d'un raisonnement, et donne à voir les contenus de ces listes sous un jour nouveau

19 ; il en est de même pour notre capacité à organiser notre pensée suite à la réalisation de multiples cartes et graphiques à partir de données numériques ou textuelles. Pour ces types de productions, les effets potentiels des ordinateurs et des logiciels sont manifestes.

Mais entre ces possibles et la réalité, il y a une marge, voire un fossé. Et c'est là que la notion de

literacy, ce mélange de culture et d'alphabétisme, prend son sens. L'activité intellectuelle s'acquiert souvent par apprentissage. Il faut environ 20 ans pour maîtriser l'ensemble des instruments et méthodes liés à l'exercice d'une pensée rationnelle. On voit mal comment la diffusion d'objets matériels permettrait de raccourcir ce délai d'apprentissage, si ces objets sont - comme il semblent l'être - plus des objets de consommation pure que des outils qui prolongent effectivement les processus d'écriture : on imagine difficilement savoir chercher un livre dans une bibliothèque si on ne sait pas lire, ou devenir mathématicien du simple fait qu'on s'est fait offrir une télévision numérique.

2.2 Fracture cognitive

Et ce

gap, cette vaste question du bénéfice intellectuel de l'écriture numérique ne sont quasiment jamais explicités.

On comprend pourquoi : l'acquisition d'un capital intellectuel adapté à l'écriture numérique et la réalisation des potentialités évoquées

infra sont particulièrement délicates et réservées à un tout petit nombre de personnes, les érudits d'aujourd'hui (au premier lieu desquels les informaticiens, et en grande partie les universitaires).

C'est peut être là que la « fracture numérique » s'exprime, et de façon violente : avant de profiter des systèmes d'écriture contemporaine, il faut évidemment disposer d'un solide capital économique, pour acquérir un ordinateur et un rattachement aux réseaux ; mais aussi d'un capital social, pour se faire aider quand on ne comprend pas le (dys)fonctionnement d'un logiciel, d'un service en ligne, ou de son ordinateur ; et enfin culturel, pour savoir trouver l'information que l'on recherche, et la traiter.

Or rares sont les personnes dans le monde qui disposent de telles richesses. Et ce ne sont ni les cybercafés, ni les réseaux d'adolescents qui peuvent compenser de tels déficits, quoiqu'en disent les « experts » de la

DOT Force. De plus, on peut effectivement mesurer ces formes d'inégalités. Par exemple, le manque de capital culturel : lors d'une enquête auprès de 640 000 utilisateurs de l'internet en France en 2001, nous avons montré que 87% d'entre eux ne savaient pas se servir d'un moteur de recherche

20. Ce chiffre, énorme, est néanmoins cohérent avec des enquêtes réalisées auprès d'étudiants et de professeurs d'université : la maîtrise de ces instruments intellectuels d'un nouveau type n'est vraiment pas aisée, et nécessite des années d'apprentissage. On réalise ainsi la totale disparité entre une utopie cognitive (l'acquisition des savoirs via les NTIC) et sa prétendue mesure au travers de taux d'équipement.

Alors, même si l'on accepte le chiffre de la CIA relatif à la

France (19,58% d'internautes), le taux de Français du mauvais

côté de la barrière numérique serait alors de

97,5%

21 ! Dans

ces conditions, quels seraient les taux des pays du Tiers-Monde ?

Si la « fracture numérique » existe, elle n'est

que la traduction d'une violente ségrégation culturelle et

intellectuelle, qui ne fait que s'amplifier

avec l'écriture électronique.

Notes:

1Ou fossé numérique. En anglais, on emploie couramment l'expression

digital divide.

2De l'innovation aux usages. Dix thèses éclectiques sur l'histoire des techniques.

Annales Histoire, Sciences Sociales, Histoire des techniques, 4-5:815-837, 1998.

3Comme des flux de données, au sens historique de Shannon quand il a développé sa théorie de l'information.

4Aussi appelée

spam ou

pourriel.

5Par exemple, le temps passé à supprimer un virus, et à restaurer des données perdues.

6http://europa.eu.int/comm/information_society/speeches/liikanen/paris_10102000_fr.htm

7Internet user en anglais.

8PIB,

GDP (Gross Domestic Product) en anglais.

9Cette insistance sur la téléphonie dans les statistiques relatives aux usages du numérique est étrange : s'il y a bien un instrument de communication avec lequel l'utilisateur ne ressent pas l'effet du numérique, c'est bien le téléphone, qui est avant tout dédié à la communication orale.

10FAI,

ISP (internet service providers) en anglais.

1145 000 lignes téléphoniques au Mali en 2000, date de l'estimation, pour 11 340 800 habitants ; 31 027 lignes à Monaco pour 31 987 habitants. Ces chiffres et les suivants sont tirés du site web de la CIA :XXX

123 835 000 en Suède (estimation de 1998), pour 8,9 millions d'habitants et 2 994 à Cuba (est. 1997), pour 11,2 millions d'habitants.

13Même si on aurait aimé connaître le protocole d'échantillonnage ayant permis d'aboutir aux 50 000 Soudanais internautes et aux 2 994 Cubains possesseurs de téléphones mobiles.

143

e position derrière la Suède - 63,54% - et l'Islande - 60,13%.

15Voici un exemple de la rhétorique de la

DOT Force, ou

Digital Opportunity Task Force, associant les « nouvelles technologies », l'accès à la connaissance et l'émancipation des plus pauvres parmi les pauvres que sont les femmes du Tiers-Monde : « Tel que souligné

dans son premier rapport aux dirigeants du G8, ` l´accès au savoir et à

l´information est indispensable au développement humain moderne '.

Ce grand principe sous-tend les travaux continus du GEANT et la

détermination de ses membres à accroître la contribution des TIC au

développement sous toutes ses formes et à tous les niveaux. On commence

maintenant à voir des exemples du pouvoir habilitant de ces

technologies. [...] Au Bengladesh, nombre de

femmes pauvres voient leur qualité de vie s´améliorer grâce à l´utilisation

novatrice du téléphone cellulaire. » (

Les technologies de l´information au service de tous,

rapport du Groupe d´experts sur l´accès aux nouvelles technologies,

Digital Opportunity Task Force, Juin 2002,

http://www.dotforce.org/reports).

16Cf.

http://funredes.org/mistica/francais/cyberotheque/thematique/fra_doc_wsis1.html

17Jack P. Goody.

Entre l'oralité et l'écriture, PUF, Paris, 1994.

The Power of the Written Tradition, Smithsonian Institution Press, Washington and London, 2000.

18Ce que l'on voit très clairement avec l'informatique : le code binaire de l'écriture, stocké sur un support électronique, n'est pas accessible sans

drivers ni logiciels.

19Processus de distanciation.

20http://barthes.ens.fr/atelier/theseEG. Étude reprise ensuite sur un panel de quatre millions d'utilisateurs et donnant les mêmes résultats.

21100 - (19,8 * (1 - 0,87))