L'internet et l'écriture:

du terrain à l'épistémologie

Habilitation à diriger des recherches

Université Lyon-I

Garante: Geneviève Lallich-Boidin.

Rapporteurs: Jean Dhombres, Yves Jeanneret, Isabelle Lefort

Autres membres du jury: Emmanuël Souchier, Francis Chateauraynaud.

Éric Guichard

Soutenue le 8 octobre 2010

Sommaire

1 L'internet, objet d'étude?1.1 Définir l'internet

1.2 Technique et industrie

1.2.1 Pouvoirs

1.2.2 Utopies et idéologies

1.3 La part de l'invention

1.3.1 Le difficile choix des témoins

1.3.2 Créativité, collectifs et cultures

1.3.3 Technique, culture et bricolage

1.4 Bilan méthodologique d'une dualité 2 La construction d'un terrain

2.1 L'informatique littéraire à l'ENS

2.1.1 Du Soudan à l'internet

2.1.2 Tropismes et part de l'expérience

2.1.3 La découverte du lien entre technique et discours

2.1.4 Rétrospective

2.2 Le défrichage d'un terrain

2.2.1 Aux racines des usages de l'internet

2.2.2 Des usages aux territoires de l'internet

2.2.3 Pousser l'écriture à ses limites

2.3 Sociologies

2.3.1 Universalisme et déplacements méthodologiques

2.3.2 Auto-analyse en vue de généralisation 3 Technique et réflexivité

3.1 Usages et discours

3.1.1 Définir l'internaute

3.1.2 Le législateur prescripteur d'usages

3.1.3 Miliciens et sculpteurs de l'internet

3.1.4 Le plâtre discursif de la fracture numérique

3.2 Vers la réflexivité

3.2.1 Les scientifiques et l'écriture

3.2.2 La tresse de l'internet, de ses usages et de ses discours

3.2.3 La cartographie informatique

3.2.3.1 Outils, cheminements et théories

3.2.3.2 L'atlas de l'immigration

3.2.3.3 Données et flux de l'internet

3.2.3.4 Un atlas en SVG

3.3 Écriture, territoire et culture

3.3.1 Cartographie et philosophie

3.3.2 La construction des territoires de l'internet

3.3.3 Écrire le territoire

3.3.4 Culture et représentations

3.4 Conclusion

Remerciements

Je voudrais tout d'abord remercier Geneviève Lallich-Boidin, qui a accepté d'encadrer cette habilitation. Ses rigueurs scientifique comme morale, la solidarité professionnelle et intellectuelle dont elle a toujours témoigné, ses conseils, précis et systématiquement bienveillants m'ont grandement aidé à réaliser ce travail à la fois rétrospectif et prospectif. Ensuite, mes compagnons de route et amis: Henri Desbois, Clarisse Herrenschmidt, Paul Mathias, Philippe Rygiel, dont la culture sans cesse renouvelée et l'esprit critique, agréablement complétés d'une patience et d'une générosité sans failles, ont toujours été de précieux ferments scientifiques. J'y ajoute Jean Dhombres et Jack Goody, qui représentent pour moi l'horizon idéal du savant. On retrouvera sans surprise dans le texte qui suit les apports intellectuels de Christian Jacob, Yves Jeanneret et Joëlle Le Marec, envers qui je suis fort redevable: leurs travaux m'ont incité à m'aventurer en des territoires qui m'étaient neufs, mais qu'ils avaient déjà balisés et qu'ils m'ont aidé à explorer. De nombreux collègues, professeurs et proches ont grandement déterminé ou facilité mon parcours intellectuel: Patrice Abry, François Baccelli, Georges Balandier, Marie Bauwens, Jean Bazin, Jean-Claude Chamboredon, Jean-François Chanet, Michel Cosnard, Émilie Devriendt, Patrick Flandrin, Étienne Guyon, Rupert Hasterok, Halima Khaldi, Hervé Le Bras, Isabelle Lefort, Étienne Li, Patricia Loué, Rashed Mnéimné, Gérard Noiriel, Marie-Ange Schiltz, Bernard Victorri. Qu'ils soient ici chaleureusement remerciés. Et un joyeux merci à celle qui partage ma vie.Précisions pour les lecteurs

Afin de signaler les citations de mes propres textes, j'ai choisi la «surenchère informationnelle»: dans la version pdf, elles sont entre guillemets, en italiques, et accompagnées d'une note marginale qui en indique la source. Dans cette version html, la référence en note marginale est intégrée dans la citation, entourée de doubles accolades. elles sont entre guillemets, en italiques, et accompagnées d'une note marginale qui en indique la source. Exemple: «l'écriture, avec ses objets, ses méthodes et ses savoir-faire, {{[Guichard, 2004a], p. 29.}} tous sans cesse remis en chantier [...]». Ainsi, les références à mes écrits antérieurs ne peuvent être confondues avec des citations ou des évocations d'auteurs, dont la mention bibliographique reste dans le texte courant. Dans cet écrit, le «nous» alterne avec le «je». Dans le premier cas, j'énonce des propos qui concernent autant mes lecteurs que moi-même. Dans le second, j'énonce une position personnelle (par exemple, une hypothèse). J'ai abondamment utilisé le système hypertextuel de LATEX: références bibliographiques, URL de sites web, références croisées. Les premières me libèrent de procédures intellectuelles comme techniques historiquement situées: les renvois à des ouvrages déjà cités, avec leur somme d'op. cit. et d'ibid.. Je crois que le lecteur voit son confort accru quand il rencontre une référence bibliographique adossée à une citation (l'éventuelle gêne produite par la redondance pourrait être compensée par un programme informatique qui donne, pour chaque référence, l'ensemble des pages qui la mentionnent). Les renvois aux sites web sont autant imposés par l'actualité de la documentation électronique que par la nature de mes productions informatiques (cartes animées, logiciels) que je ne puis intégrer dans ce texte imprimé. Son édition électronique permettra un accès direct à la variété de ces objets en ligne. Enfin, par souci pédagogique comme éthique, j'ai choisi de multiplier les références croisées: j'ai voulu que mes lecteurs puissent suivre au mieux mon raisonnement, et qu'ils n'aient à aucun moment le sentiment que des faits, des hypothèses ou des arguments évoqués dans une page soient ensuite transformés en assertions que je n'aurais pas démontrées. Si cette circulation hypertextuelle s'avère inconfortable, c'est à ma personne qu'il faudra adresser des reproches. Dans le cas contraire, les remerciements s'adresseront au «moteur scribal» que j'ai utilisé et à son inventeur, Donald Knuth.Introduction

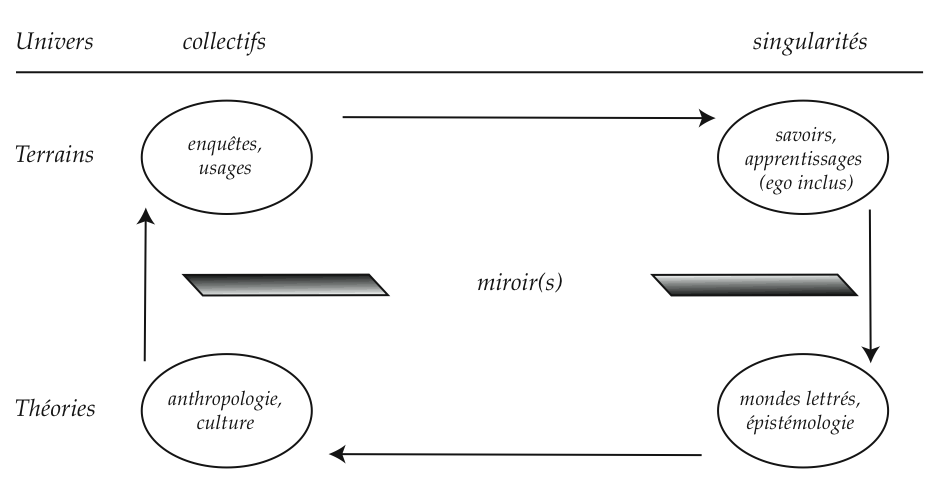

Les pages qui suivent constituent un mémoire d'habilitation à diriger des recherches qui explicite le cheminement de ma réflexion en s'inspirant grandement des travaux théoriques comme pratiques réalisés depuis ma thèse (2002). J'ai rédigé celle-ci lorsque j'étais agrégé-répétiteur à l'École normale supérieure (ENS, Paris) et elle m'a valu d'être qualifié en sociologie-démographie et en sciences de l'information et de la communication. En m'offrant le choix entre deux postes de maître de conférences, cette dernière discipline m'ouvrait les portes de l'Université. Le périmètre intellectuel circonscrit par les sciences de l'information et de la communication témoigne à mon avis de la fertilité d'une approche au croisement des échanges entre les humains et des méthodes et machines qu'ils déploient. La jeunesse de cette discipline et son inscription dans un univers hexagonal pourraient la desservir. On peut cependant considérer que ce sont des atouts pour aborder des questions contemporaines, sauf à supposer qu'on puisse aujourd'hui penser les relations entre les humains en faisant abstraction des prothèses techniques qu'ils ont inventées et dont ils s'entourent pour échanger. Je n'en oublie pas pour autant l'ensemble des perspectives et des savoirs que j'ai pu affermir au contact des sciences sociales et des mathématiques: les pages qui suivent font abondamment référence à ces fontaines intellectuelles et le fait de penser rétrospectivement la richesse de leurs apports s'avéra particulièrement stimulant et même enthousiasmant. La réflexion sur l'articulation entre ces diverses manières de faire, de regarder, d'orienter la pensée me conduit régulièrement à l'épistémologie, dont je montre qu'elle a plus de liens que prévu avec la technique. Ces constats m'invitent à développer une vision large et accueillante de la notion de discipline. D'une part, je suis désormais persuadé qu'une discipline est plus dynamique, qu'elle se défend mieux en s'exposant, en se montrant bienveillante envers d'autres, à des courants d'idées, au contemporain (et donc aux besoins des étudiants) qu'en adoptant une posture défensive. D'autre part, une discipline renvoie à l'institutionalisation d'une transmission spécifique des savoirs et savoir-faire, celle développée à l'Université; à ce titre, s'exerce toujours une tension entre ce qui est et ce qui sera enseigné. Et la recherche actuelle signale bien des enseignements de demain. Aussi pensé-je que cette dernière est en grande partie stimulée par les formes de «braconnage intellectuel» chères à Gaston Bachelard et Michel de Certeau: «faire feu» de toutes les connaissances, méthodes, de tous les acquis et de toutes les découvertes des savants et scientifiques, pourvu que les unes et les autres alimentent efficacement et concrètement des problématiques soigneusement définies. Ce mémoire s'articule en trois parties. La première propose une définition de l'internet et, partant de deux points de vue a priori opposés (industrie mondiale vs individu) soulève des questions simples, qui mènent à des réponses que j'espère aussi simples, mais jusqu'ici peu évoquées. La seconde s'appuie sur mon expérience de chercheur dont la double formation mathématique et anthropologique a pu s'épanouir dans une aventure intellectuelle et technique fort féconde initiée à l'ENS. Sont alors posés les jalons qui me permettront d'inverser ou de renouveler nombre de problématiques quant à l'internet, ses usages, ses discours, et plus généralement quant à l'écriture et la technique. Grâce à ces balises, je puis alors proposer un cheminement qui va de la socio-histoire des sciences de l'information et de la communication à leur épistémologie. Dans la troisième partie, je clarifie la circulation entre technique et réflexivité. En prenant appui sur l'écriture contemporaine et son expression cartographique, j'interroge les relations entre territoire et représentation sociale, entre technique et culture. Ce qui conforte l'approche théorique et pragmatique de ma première partie et me conduit à énoncer une méthodologie qui ouvre vers la possibilité d'une épistémologie générale.

Chapitre 1

L'internet, objet d'étude?

Je propose dans cette partie une définition de l'internet aussi large que possible afin de rendre saillantes quelques problématiques que j'approfondirai.

Je précise d'emblée que le mot «technique» est ici employé dans son sens général, qui dépasse le strict sens applicatif d'un «ensemble de procédés méthodiques reposant sur des connaissances scientifiques et permettant des réalisations concrètes»1.

Je postulerai avec Bertrand Gille et Thomas Hughes [Gille, 1978,Hughes, 1998] que la technique intègre une notion de système propre à décrire de nombreuses techniques complexes du XXe siècle (transport, communication, énergie, armes, etc.), dont l'internet, pour lesquelles les parts des hommes, des machines et des méthodes s'entremêlent.

En conséquence, la possibilité que la technique soit aussi un «ensemble des procédés individuels propres à une personne, en particulier à un artiste» ne sera pas négligée.

1.1 Définir l'internet

Il est difficile de s'offrir une représentation unitaire de l'internet. C'est à la fois:- Un système technique complexe de câbles, d'ordinateurs, etc., qui s'appuie sur d'autres systèmes similaires (réseau électrique ou des opérateurs de télécommunications par exemple); ici prime la notion de maillage d'ordinateurs, certains étant dédiés au fonctionnement du réseau2 quand d'autres ne lui accordent qu'un minimum de ressources. Derrière les fils et processeurs s'affiche une industrie polymorphe, du percement de tranchées à la location de longueurs d'ondes, des fibres optiques aux centres d'interconnexion entre fournisseurs d'accès à l'internet.

- Un ensemble de protocoles écrits qui en garantissent le fonctionnement, y compris sur des réseaux hétérogènes. Le succès de l'internet repose sur deux protocoles, l'un au-dessus de l'autre: TCP sur IP, qui servent de socle commun à d'autres, eux aussi structurés en «couches», jusqu'aux plus près des utilisateurs (FTP, SMTP pour le courriel, HTTP pour le web, etc.). La notoriété de ces derniers (souvent appelés logiciels) ne doit pas occulter la masse des autres programmes qui font (et ont fait) fonctionner l'internet, qui facilitent des procédures d'automatisation et qui permettent des formes de surveillance et de détournement de l'internet.

- Enfin, une variété d'utilisateurs qui à eux tous font l'internet: évidence qui n'empêche pas de rappeler que la description exhaustive de leurs pratiques ou de leurs statuts est irréalisable. Contentons-nous de signaler qu'existent des lecteurs, des auteurs, des éditeurs du web, des programmeurs, des métrologues, des propriétaires, des commerçants, des bandits, des rêveurs, etc., et qu'une même personne peut à la fois ou successivement endosser plusieurs de ces fonctions.

1.2 Technique et industrie

1.2.1 Pouvoirs

L'internet relève d'une technique industrielle sophistiquée et indéniablement matérielle. À titre indicatif, en 2006, le moteur de recherche le plus utilisé avait besoin de 300 000 ordinateurs pour fonctionner9. Les centres de données pour services internet ou d'interconnexion entre fournisseurs d'accès sont des usines dotées d'imposantes alimentations électriques, redondantes pour éviter les coupures et qui servent autant à refroidir les ordinateurs et routeurs qu'à les faire fonctionner. En France, leur consommation électrique totale dépasserait en 2009 le centième de celle du pays entier10. On en déduit que le moindre site web un peu célèbre a besoin de milliers de machines et de beaucoup d'énergie, même quand sont mises en avant ses capacités à fabriquer du social et du symbolique11. La mise en place de telles puissances énergétiques et industrielles suppose des moyens financiers considérables, et laisse entrevoir des moyens politiques qui ne le sont pas moins. Ce constat pousse à la clairvoyance: à l'instar du gaz et du pétrole, l'internet est le cadre de multiples appétits, convoitises ou tensions. Et toute analyse qui minore ou nie cette réalité ne peut que nourrir le soupçon. L'intérêt pour la dimension banalement technique de l'internet permet donc d'en déduire une dimension économique et sociologique: il suffit de prêter attention aux rapports de force propres à cette industrie. Qui sont les propriétaires et locataires des câbles, des data centers? Ces derniers sont-ils considérés comme stratégiques par les militaires? Comment s'organisent les alliances entre opérateurs? Quels groupes industriels et commerciaux sont concernés par les flux d'argent mis en circulation (de la publicité au creusement de tranchées dans les villes)? Quels types d'usages garantissent les plus grands profits? À qui appartiennent les données qui circulent sur les réseaux? Qui peut se les approprier ou les écouter? Qui a une vue d'ensemble du réseau? Autant il est aisé de répondre à la dernière question -personne ne sait réellement décrire les réseaux de l'internet, tant en termes de topologie que de flux12-, autant les autres questions restent majoritairement ouvertes et mériteraient d'être fouillées13: des travaux approfondis répondant à de telles questions pourraient clarifier les coalitions, les solidarités et les dépendances entre entreprises, États, et organisations14 . Ils pourraient se compléter d'une cartographie détaillée des emplacements des câbles de l'internet au plan mondial qui repère leurs propriétaires15; ce qui permettrait à la fois de prolonger cette analyse des rapports d'alliance, de sujétion et de compétition, et de l'articuler avec une géographie de l'internet qui renvoie à une géopolitique peu connue. De tels travaux contribueraient à clarifier le débat politique comme juridique. Ils aideraient aussi à comprendre les parts de la croyance et de la rationalité quand sont sollicitées, en nos propres mondes, les techniques contemporaines16 .1.2.2 Utopies et idéologies

Ces questions ont l'avantage d'en nourrir d'autres, aussi simples: si l'internet n'est pas un univers libre et sans conflits, mais truffé d'enjeux économiques, pourquoi ceux-ci sont-ils occultés au point que son évocation s'accompagne souvent de discours enchantés? Ensuite, est-il possible de vérifier si les tenants de tels propos sont rigoureux ou naïfs, sincères ou de mauvaise foi? Et si ce type de question n'appelle pas de réponse claire, peut-on savoir si les partisans de ces discours sont pris dans un écheveau d'intérêts et de conceptions qui les dépassent? Il apparaît que la distorsion entre la réalité industrielle et matérielle de l'internet et les discours souvent enthousiastes à son sujet, quoique déroutante, s'avère en réalité une entrée féconde: elle permet d'évaluer les intérêts en jeu, les idéologies sur lesquelles s'appuient consciemment ou non les argumentations, et, en amont, les formations discursives qui s'organisent aujourd'hui autour de la technique, de la société et de la science. Ce point et ses articulations anthropologiques seront approfondis. Toutefois deux exemples, qui se font écho, permettront d'en dresser une première esquisse.Le web 2.0 et la fin des services publics

Le premier est un film fortement mis en valeur par des journaux spécialisés comme http://www.internetactu.net: Us Now se présente comme a project about the power of mass collaboration, government and the internet17. En une heure, ce film explique comment, grâce au web collaboratif18 , «nous» pouvons tous nous organiser sans services publics -systématiquement présentés comme inutiles, hiérarchiques, bureaucratiques- et pourquoi ce web 2.0 nous invite à repenser la notion de gouvernement, lui aussi inutile dans sa fonction actuelle. Les exemples d'organisations qui se libèrent de la tutelle d'intermédiaires abondent: associations de mères (http://mumsnet.com), de clubs de football19, etc. Jusqu'à Linux, décrit comme meilleur que Windows car «les développeurs y travaillent tous les jours, même le dimanche». Et, serait-ce pour ne pas apparaître trop marqué politiquement, le film n'oublie pas de critiquer le système bancaire traditionnel20 ni l'industrie culturelle -avec l'incontournable exemple de la musique. À intervalles réguliers est détaillé un «nouveau paradigme», qui conduit systématiquement à une «augmentation de l'offre de liberté» (sic); pour mieux expliquer la portée d'un tel paradigme, les présentateurs l'associent à un logo: celui de YouTube, de MySpace, des sites précités, de Blogger, sinon de Google, etc. Dans ce film, la référence à l'argent semble prohibée; toutes les entreprises évoquées se voient dresser une genèse qui insiste sur l'esprit charitable21 de leurs fondateurs. Cette croyance en la capacité des entreprises à but lucratif à mieux protéger le bien public que les institutions qui en ont la charge relève en fait de l'idéologie. Ainsi, ces discours vantant une nouvelle ère, caractérisée par l'avènement de relations sociales plus denses et plus libres, cette glorification des usages modernes de l'internet sert-elle l'ultralibéralisme en même temps qu'elle s'en inspire. Qui par ailleurs a intérêt à diffuser de telles représentations du monde et pourquoi? Et qui est susceptible de les financer?Les bénéficiaires du web 2.0

Je ne répondrai pas ici à la première question, qui mériterait un ouvrage entier: de tels films et discours font la promotion d'une culture, et l'idée que ses promoteurs aient intérêt à sa diffusion n'est que bon sens. En revanche, aussi naïve soit la seconde, elle trouve assez vite des réponses. Le web 2.0, dont les mérites sociaux et intellectuels sont vantés au point que, même dans les espaces critiques que sont les universités, ceux qui n'y adhèrent pas sont souvent disqualifiés comme rétrogrades, a ses meilleurs partisans chez les... vendeurs de routeurs. À la réflexion, c'est assez logique: qui d'autre qu'un fabricant de matériel d'interconnexion a le plus avantage à ce qu'il y ait partout des possibilités d'échanger: dans les appartements, les bureaux, les aéroports, les trains? Ou, pour le dire autrement: qui a intérêt à ce que le maximum de personnes communiquent systématiquement sans se rencontrer, sinon les fabricants d'interfaces, de relais, de passerelles entre les canaux et les systèmes d'information? Pour autant, les personnes qui auraient un avantage objectif à la diffusion de ce web 2.0 ne reproduisent pas directement l'idéologie rencontrée précédemment. Par exemple, le discours du président de Cisco à ses actionnaires22 et plus encore, le texte qui l'introduit23, explicitent l'intérêt de l'entreprise pour le tout communicationnel: télé-présence, réseaux sans fil à large bande, routeurs pour centres de données, réseaux intelligents. Étrangement, le PDG de l'entreprise, John Chambers, associe ses projets de développement économique avec «des initiatives citoyennes», écologiques et éducatives. Ces juxtapositions imprévues de la technique, de l'humanitaire, et de l'industrie sont justifiées par les retombées économiques qu'elles induisent: «j'ai toujours pensé que les meilleures entreprises au monde devaient également être les premières à partager les fruits de leurs succès. Tout d'abord, il est vrai que c'est un comportement juste. Ensuite, pour être honnête, c'est très bon pour les affaires24». Et dans sa conclusion, il ne prétend pas que le web collaboratif réalise une promesse pour l'humanité. Il se contente d'affirmer que son développement enrichit son entreprise et ses salariés: les «modèles économiques collaboratifs et les technologies permettant le Web 2.0 en réseau garantissent l'amélioration des activités et du quotidien des 66 000 employés de Cisco». Il est donc aisé de trouver des émetteurs officiels et originaux de la doxa web 2.0, dont le propos s'accorde avec leurs intérêts, et qui ont les moyens de financer des publicités pour la vente de leurs produits. Ces émetteurs ont des discours en accord avec leurs intérêts économiques, moins prophétiques et moins teintés d'idéologie naïve que ceux des adeptes du web 2.0. En revanche, les propos entendus dans le film Us now relancent la problématique de l'engagement du scientifique s'il s'avère que l'idéologie de tels films et discours promeut une culture objectivement antagoniste à celle des savants et de la rationalité. Et, tout en évitant l'écueil d'une théorie du complot (éventuellement doublée d'un déterminisme social total: des acteurs inconsciemment au service d'un pouvoir aussi totalitaire que masqué), ils devraient à la fois aider à repérer les individus et groupes sociaux qui ont objectivement et consciemment avantage à la diffusion de la culture qu'ils promeuvent, et à comprendre quels ressorts font que bonne foi et mauvaise foi peuvent se conjuguer de façon suffisamment complexe chez les destinataires-relayeurs de ces discours25: par exemple, beaucoup d'informaticiens, d'analystes de l'internet, de politiques les reprennent à leur compte, et de tels propos sont aussi présents en de nombreux appels d'offre de programmes de recherche.Ainsi, le regard sur le caractère technique et industriel de l'internet n'élude pas l'analyse de pratiques sociales complexes. Au contraire, il permet une analyse détaillée des rapports de force, de dépendance et d'intérêt entre des acteurs variés et met en évidence de fortes corrélations entre économie et idéologie. Il dévoile de nombreux porte-parole de cette idéologie, aux statuts variés (les mondes savants n'en sont pas exempts et leurs bailleurs de fonds non plus26), et laisse transparaître la complexité de leurs positions, pouvant aller de la mauvaise foi délibérée à la franchise la plus directe en passant par des croyances qui traduisent des normes sociales et des imaginaires.

1.3 La part de l'invention

1.3.1 Le difficile choix des témoins

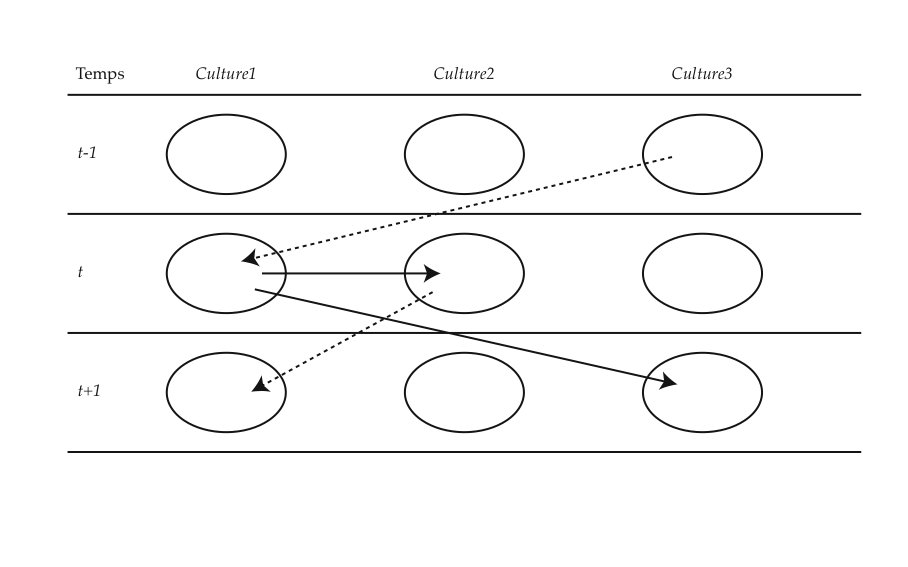

Réciproquement, s'intéresser aux humains en relation au sens large avec l'internet oblige tout d'abord à se débarrasser de tout préjugé face à la notion d'utilisateur: cette catégorie fort floue recouvre peut-être plus d'un milliard de personnes dispersées un peu partout dans le monde, et dont nous ne savons rien ou presque. À partir du moment où nous tentons de leur associer des pratiques, nous devons donner de ces dernières des définitions précises, puis nous demander quelles catégories d'humains elles concernent, quelles agrégations elles supposent, quels implicites les structurent. C'est pourquoi la notion d'usage de l'internet invite d'emblée à la méfiance: usages de quoi (quelles définitions de l'internet?), mais aussi usages de qui? Des Calabrais, des Japonaises, des vieux pauvres, des Scorpions ascendant Cancer ou des flibustiers de l'internet? La notion d'usage est souvent accolée à une représentation sociale qui propose une décomposition des sociétés et du monde en sous-groupes, parfois bien définis, d'autres fois arbitraires, imaginés, projetés. Or, c'est le plus souvent dans ce dernier contexte que l'usage est sollicité, au point que les études à ce sujet semblent avoir pour fonction première de conforter l'imaginaire social de leurs commanditaires [Le Marec, 2002]. Pour prendre la mesure de la variété des analyses et expériences de l'internet, la démarche idéale me semble consister en une approche herméneutique située, au plus près des pratiques d'écriture. Aussi l'étude des «auteurs» (ou scripteurs) de l'internet me semble-t-elle féconde. Cette démarche a l'avantage de partir d'un cercle assez réduit et relativement facile à caractériser: les informaticiens de l'internet, mais aussi l'ensemble des individus impliqués d'une façon ou d'une autre dans la conception, la maintenance, le détournement, ou l'application de protocoles, logiciels ou programmes, ces derniers fussent-ils réduits à quelques lignes -incluant donc les auteurs de pages web, dès qu'ils usent de code html, php ou JavaScript27. Cette approche peut englober tous les praticiens de l'internet, tant que leurs pratiques relèvent un tant soit peu du bricolage, voire du braconnage. Elle permet d'éviter la rhétorique commune sur les usages et de mesurer la puissance inventive des individus, en précisant comment elle relève d'une combinaison de singularités et de collectifs, l'archétype de ces derniers étant la notion -fort variable suivant les époques et les personnes concernées- d'école de pensée. Une approche purement sociologique de ces auteurs est possible. Mais elle est délicate, du fait de la multiplicité des acteurs impliqués. En effet, le degré d'enchevêtrement des statuts des auteurs de programmes, protocoles et logiciels, connus ou méconnus, est élevé: solitaires ou travaillant en équipes, salariés, entrepreneurs, chômeurs, retraités, étudiants, militants, etc., les profils de ces scripteurs sont parfois un mélange de tout cela, qui peut être pimenté de paradoxes; par exemple quand des employés sont payés par des firmes privées pour développer des logiciels gratuits (ex.: Sun/Oracle avec OpenOffice28). Cet éventail des statuts et caractéristiques est désormais mondial, ce qui complique la donne: il n'est pas si simple de comparer un administrateur de réseaux irakien, un webmestre cubain et un pirate californien. Une première façon de clarifier cet univers social consiste à poser la question: «qui paie qui et à faire quoi»? Se dévoilent alors les rapports de domination et de collaboration entre institutions, et entre elles et leurs employés: structures politiques, pédagogiques ou entrepreneuriales favorisant le développement de logiciels libres, ou à l'inverse interdisant leur usage, centres de recherche financés au moins partiellement par des entreprises de production logicielle29 ou par des États à l'écoute de ces dernières30, fournisseurs d'accès à l'internet mandatés par l'État pour surveiller leurs clients, etc. Autant de cas de figure qui n'empêchent pas des pratiques contradictoires au sein d'une même structure, des évolutions, voire des revirements, mais qui peuvent donner à lire, à partir d'un éventail de positions et de situations collectives comme individuelles, ces relations de pouvoir entre des personnes et des organisations évoquées au point 1.2.1. De tels travaux peuvent se poursuivre en France avec les sociologues qui montrent comment les discours qui sollicitent le registre de l'économie (mondialisation, compétition, crise, etc.) ou de la gestion (création, conduite de projets, épanouissement) réduisent l'autonomie professionnelle d'un grand nombre de personnes aux métiers en relation avec l'informatique et l'internet31.1.3.2 Créativité, collectifs et cultures

Au moins cette focalisation sur les auteurs met-elle en évidence la difficulté à évoquer leurs productions sans évoquer les mots «logiciel» et «informatique» -souvent proscrits quand sont évoqués les usages de l'internet- et leur originalité: une telle variété de statuts ne se rencontre pas dans toutes les industries. En effet, les amateurs n'ont pas (ou plus), dans la chimie ou dans la téléphonie mobile, la place qu'ils occupent dans l'internet32. Et, malgré la floraison des logiciels existant et les contraintes objectives de l'écriture en réseau, la place offerte à l'initiative et à l'inventivité -même si parfois celle-ci relève d'une faible connaissance de ce qui a déjà été fait et qui serait aisément réutilisable- et la façon dont elles sollicitent savoirs et savoir-faire invitent à considérer attentivement les pratiques de ces auteurs particuliers. Il semble impossible d'aborder la question de cette production en faisant l'impasse sur sa dimension intellectuelle, et donc sociale. L'exercice de la pensée à des fins précises devient rapidement limité s'il se conduit en solitaire. Ce fait est repéré par les historiens des mondes lettrés, au point qu'il les conduit à s'intéresser majoritairement à la façon dont des pratiques collectives s'institutionnalisent [Jacob, 2007,Baratin et Jacob, 1996]. Il est flagrant avec l'internet: entre la sollicitation des moteurs de recherche et l'usage intensif de l'échange (avec le courriel ou les listes de discussion), la production intellectuelle des informaticiens professionnels ou amateurs33 affiche son caractère social. Ce constat s'explique en partie par la notion d'effort, qu'il introduit efficacement. Avec l'internet, nous sommes tous confrontés à «des procédures intellectuelles et contraignantes» [Mathias, 2009] -douloureux revers de l'accroissement potentiel de nos capacités intellectuelles. L'internet nous résiste bien souvent, que ce soit parce que les réponses d'un moteur de recherche à nos requêtes nous plongent dans le désarroi, parce qu'un traitement de texte populaire déplace à notre insu quelques notes de bas de page, ou encore parce qu'un programme refuse de s'effectuer si nous n'y ajoutons pas un point-virgule. Ce qui nous conduit à l'échange. Néanmoins, ce caractère collectif de l'activité mentale semble sous-évalué. L'étude des praticiens de l'internet aide alors à montrer que des postures scientifiques -a priori divergentes- contribuent à étouffer cette dimension collective de l'activité intellectuelle et son articulation avec le développement de la technique: les conceptions spiritualistes, qui nient que la pensée puisse être dépendante des outils de communication et des techniques; le déterminisme social, qui minimise l'effort individuel et donc élude les détails de l'acquisition des savoirs, de leur affinage et de leur transmission; enfin, l'histoire populaire, avec ses auteurs spécialistes de la construction sociale de la figure du génie et de l'inventeur héroïque. De telles attitudes, répandues, donnent à penser que la surenchère actuelle au sujet de l'intelligence collective34 et de la puissance des réseaux sociaux de l'internet puisse être une réaction aux inerties intellectuelles qui ont étouffé le débat sur les relations entre psyché, social et technique. Il y aurait alors un effet de substitution instructif: la «révolution culturelle» de l'internet ne serait alors que révélation d'une évidence historiquement occultée. Des positions militantes comme théoriques traduiraient alors des conflits pour des positions statutaires, des enjeux de légitimité, qui impliqueraient jusqu'aux universitaires et intellectuels [Bourdieu, 1984]. Le regard sur la façon dont la dimension la plus privée et la plus solitaire de l'activité professionnelle d'un individu (chercher, trouver, adapter, produire) le plonge d'emblée dans un univers social offre une autre piste: le détail de la production d'une culture. En effet, les personnes en rapport direct avec le développement d'une technique dont la dimension intellectuelle est manifeste sont, au-delà des conflits et compétitions qui les animent, prises dans un collectif délimité par le partage du savoir et en quelque sorte engagées dans une même aventure, qui les conduit à l'échange. Cet engagement va produire des souvenirs, une histoire, un désir de narrer cette aventure, malgré les tensions, les prises de distance, les rejets qui ne manqueront pas de l'émailler. Cette histoire peut s'enraciner dans une culture à dimension mémorielle tandis que l'expérience fabriquera deux autres formes de culture: l'une à dimension sociale -un comportement adaptatif, appris- et l'autre, à dimension intellectuelle -fruit du savoir acquis35, inventé, transmis. Une des formes les plus manifestes de cette socialisation est le colloque d'informaticiens au sens large avec sa variante, le hackathon36. La compétence des participants est manifeste, son caractère technique ne l'est pas moins: leur savoir-faire, face à ces machines que sont les ordinateurs, se voit sans conteste. En même temps, la logique d'échange et de développement des connaissances dans ce type de rencontre témoigne de son caractère intellectuel, scientifique. De tels «lieux éphémères de savoir» donnent à voir la façon dont se constitue et s'étoffe une technique, comment elle fabrique une culture en même temps qu'elle en dérive; ils aident à repérer et à préciser les trois composantes de la culture évoquées précédemment:- une culture au sens fort et individuel du terme (avoir de la culture, un savoir étendu, spécialisé), qui peut se confondre avec la notion de culture savante: cette culture est en rapport étroit avec le présent (le savoir en train de se faire) mais aussi avec le passé (écoles de pensées, aspects cumulatifs et paradigmatiques du savoir -manifestes dans le domaine de l'informatique). Je nomme culture1 cette dimension de la culture.

- Une culture comportementale, de type habitus, qui est à la fois enracinée dans un passé (références à la Californie, à la décontraction des premiers fabricants de micro-ordinateurs) et se nourrit elle aussi au quotidien du rappel et de l'invention de normes et de pratiques sociales, avec la possibilité qu'elles s'incorporent en des rituels: la vente aux enchères, à l'issue d'une conférence, des tee-shirts et autres objets emblématiques des précédentes conférences (et qui étaient alors donnés) est symptomatique de la façon dont les groupes développent une identité et une mémoire tout en laissant les individus y acquérir des places singulières. Les sommes importantes que certains dépensent -plusieurs centaines d'euros- garantissent la tenue des futures conférences, attestent de leur engagement dans le groupe, de leur réussite professionnelle et aussi de leur conception du monde37. La dimension morale d'un tel moment s'affiche: on l'intitule «vente de charité». Nous avons ici affaire à une culture très dynamique: elle se fabrique, et ne se cache pas derrière des normes si incrustées qu'elles sont invisibles à ceux qui les adoptent38. J'appelle culture2 ce type de culture. Remarquons qu'il convient de ne pas mettre tous les habitus dans le même placard. On évoque souvent chez ces informaticiens un code linguistique qui témoignerait de leur culture naïve et moraliste: le Bien, le Mal, le Chevalier blanc, etc. Ce type d'analyse, parfois légitime, montre ses limites quand il est systématisé: la volonté de bien faire n'est pas uniquement la conséquence d'une pression du groupe, mais aussi celle d'une expérience de production où la qualité d'une méthode (et les défauts d'une autre) apparaît «objectivement». Quiconque a tenté de programmer comprend rapidement ce qu'est un mauvais travail, une méthode à ne pas reproduire. Et ce type d'errance finit par s'inscrire dans l'histoire: le nom donné par ses auteurs à l'ancêtre du MS-DOS était QDOS (Quick and Dirty Operating System). Ainsi ce registre linguistique traduit-il en termes humoristiques une expérience d'érudition plus qu'une soumission à des normes collectives, et devrait pouvoir être rapproché du sentiment esthétique que revendiquent les mathématiciens devant une «belle» formule ou une démonstration «élégante». Nous avons ici un chaînon explicite entre la culture1 et la culture239 .

- Enfin, la culture3, plus conforme à l'idée commune de culture collective, qui a besoin du temps pour se sédimenter, et qui va en retour forger, sculpter les individus: la culture comme «comportement appris» (Ruth Benedict), qui concerne un «ensemble de méthodes et valeurs construites collectivement pour lutter contre l'adversité» -définition personnelle adaptée de Malinowski [Malinowski, 1968]. Cette culture se tisse à la suite des deux précédentes, de leur mémoire -sorte de culture-héritage qui sera réinjectée dans les deux autres (cf. l'exemple de la Californie).

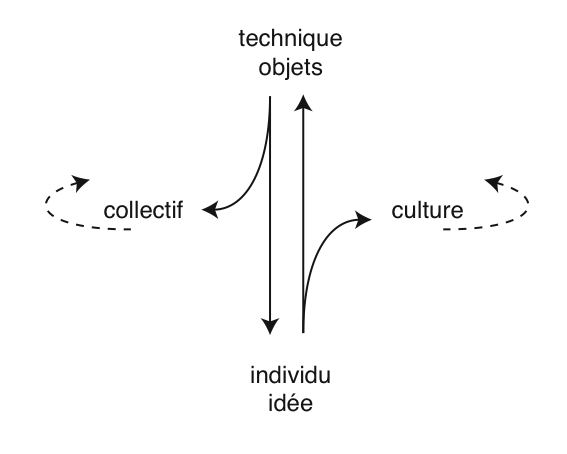

- La technique fabrique de la culture. Je reconnais que nous ne sommes pas loin de l'évidence anthropologique, mais je trouve instructif que le regard sur les pratiques des informaticiens rappelle ce fait aussi directement.

- Puisque la culture1 nourrit la culture3 (avec un éventuel décalage de génération), nous pouvons imaginer que la culture3 actuelle est en partie façonnée par une culture1 d'hier. En l'occurrence par de multiples éruditions, savoir-faire, inventions, et résolutions de problématiques. Ceci donne à la définition de la culture (culture3) une dimension technique et scientifique qui est peut-être trop négligée (et certainement en rapport avec la minimisation de la dimension collective du savoir): les cartographes du XVIIIe siècle, les ingénieurs du XIXe siècle auraient alors fabriqué une culture, une grille d'entendement du réel dont nous subissons aujourd'hui les effets. En même temps, cela suppose que des conceptions rationnelles, ou au moins efficaces dans une temporalité donnée, aient pu produire à terme des éléments culturels qui le sont moins, qui relèvent de pures projections sociales40: une raison d'antan pourrait être source d'une croyance actuelle. Ce fait me semble fort intéressant.

- Et s'il est admis que cette culture3 forge les comportements et les esprits, il est utile de se demander quels sont ses effets sur la culture1, ou au moins sur ses modalités: la production de nos techniciens a de fortes chances d'être influencée par cette troisième forme de la culture qui a façonné leur enfance et leur vécu. Pour le dire autrement: réapparaît l'hypothèse qu'au delà des enjeux et rapports de force qui peuvent la déterminer, une technique soit aussi influencée par des imaginaires, des conceptions ou projections sociales, voire des préjugés sociologiques (cf. point 1.1 ).

1.3.3 Technique, culture et bricolage

Ces constats et déductions, les nouvelles hypothèses qu'ils induisent, et l'univers logique qui permet leurs échafaudages formels résolvent une contradiction et offrent deux pistes de recherche.- Rappelons le souci de ma première approche: elle permet de discerner rapidement des rationalités économiques et politiques, des appâts du gain et du pouvoir, des capacités à produire et à diffuser des idéologies pour arriver à ses fins, conserver quelques privilèges ou maintenir un ordre social. En même temps, il restait peu de place pour l'exposé de la dimension rationnelle des techniques, pour expliquer comment celles-ci s'accordaient avec les croyances de leurs inventeurs, avec les productions scientifiques des laboratoires qui s'associaient à ces inventions41 et -ne les oublions pas- les succès économiques.

La seconde approche complète la première en explicitant les relations entre individu et collectif, entre savoir et culture. L'invention assume son enchâssement dans la culture et son intention de la transformer, et la technique affiche sa fonction sociale. Et il n'apparaît plus choquant que les inventeurs, les savants, les entrepreneurs ou même leurs thuriféraires aient des croyances, des représentations du monde, ni qu'elles se combinent avec des savoirs et des savoir-faire.

Le schéma 1.2 propose une synthèse de cet état de faits.

Figure 1.2: La culture au carrefour des objets et des sujets . Le lien entre savoir et culture, apparaît alors sous une forme plus cohérente: on ne demande jamais à une culture d'être non-contradictoire, même si elle se fonde sur des raisonnements. Au point qu'elle est, pour certains, construite sur des «contradictions cognitives» [Goody, 2003]. Et de ce fait, son évocation civilise le dialogue quand l'idéologie le rend conflictuel42. Une telle prise de recul n'implique pas l'abandon de toute analyse critique, au contraire, et je pense que certains idéologues méritent d'être jugés quand s'affiche le caractère stratégique de leurs choix et quand ils sont faits en toute conscience. Mais, d'une part, la faiblesse de leur argumentation résulte de son efficacité: leur talon d'Achille réside dans leur capacité à faire oublier le détail des dimensions inventive et culturelle des techniques. D'autre part, s'il est facile de distinguer l'idéologue de son idéologie -la seconde ne risque guère de passer devant un tribunal- nous pouvons prendre conscience du statut spécifique des idéologies qui s'appuient sur la technique: non seulement elles se fondent dans une culture, dans un ordre du discours43, qui souvent les débordent, mais elles peuvent avoir une dimension mythique. Au moins, quand nous rencontrons une idéologie en relation avec une technique, aussi flagrante ou choquante soit-elle, sommes-nous dans l'obligation d'imaginer qu'il en existât d'autres, en d'autres temps, aussi efficaces, et peut-être aussi incontournables. Ainsi, le détour par le savoir et la culture donne-t-il une épaisseur à l'idéologie comme objet scientifique: les croyances populaires, les mythes de l'internet, aussi forcés soient-ils, témoignent de cet étroit échange entre technique et culture, de l'inséparabilité entre technique et représentations sociales, et invitent à repérer des équivalents passés à partir d'autres exemples. - Le détour par l'histoire aide aussi à imaginer une réelle approche scientifique de la technocratie, trop souvent considérée comme menaçante au moment de son étude, plus rarement étudiée dans un contexte historique. Et si la technocratie semble aussi dangereuse, tel un bras armé des aliénations contemporaines [Habermas, 1973], l'étude des conditions détaillées de sa production, ainsi que des formes précises des cultures ou des idéologies qui ont marqué ses membres pourrait à la fois montrer son hétéronomie et ses genèses: n'est-elle pas, elle aussi, le produit d'une compétence technique et d'une culture, souvent nationale? Peut-on vraiment imaginer comment elle va déterminer les structures profondes des sociétés des siècles prochains?

- Enfin, et je l'ai déjà évoqué, la compréhension de l'influence concrète de la compétence technique sur la culture mène naturellement à d'autres questions historiques. Il est fort probable que les personnes engagées dans le développement d'une autre technique (le chemin de fer, le nucléaire, la pilule contraceptive, le téléphone, etc.) aient elles aussi produit des éléments de culture au travers de leurs réalisations, qui pouvaient autant témoigner de leurs représentations sociales, de leurs conceptions que de leurs inventions. Et cela doit aussi valoir pour les savants à l'origine des sciences théoriques. En ce cas, quelle est et fut l'influence -par exemple depuis 1600- des lettrés du nombre et de la figure, et plus généralement des ingénieurs, des techniciens et des scientifiques, sur notre culture? Jusqu'à quel point ce type d'interrogation a-t-il ou non été minoré au XXe siècle, au moins en France? Autant de questions à mon avis fructueuses.

1.4 Bilan méthodologique d'une dualité

J'ai choisi une définition de l'internet qui présentait de façon presque duale une industrie et des humains. Une description qui privilégie le premier terme met en évidence des consortiums, des multinationales appartenant à divers champs de l'économie mondiale. Leur taille, leurs besoins sont tels que tout regard scientifique sur l'internet est conduit à étudier les enjeux économiques et politiques de cette industrie lourde et fortement interpénétrée. En même temps, cette réalité des rapports de domination semble niée par des prophètes qui nous invitent à embrasser un nouveau monde presque paradisiaque. Il est aisé de repérer le caractère idéologique de tels discours, ainsi que les pôles de puissance qui ont intérêt à leur diffusion. En revanche, il n'est pas si simple d'expliquer comment cette idéologie peut s'articuler avec une culture, comment elle peut aussi aisément recruter des oblats; ni, plus largement, de comprendre comment une rationalité technique sophistiquée peut s'accorder, voire s'articuler avec un large éventail de croyances47. La démarche inverse s'intéresse aux personnes impliquées d'une façon ou d'une autre dans le fonctionnement, la maintenance ou le développement de l'internet. Elle aussi permet de décrypter des relations de pouvoir, de dépendance et d'allégeance. Mais est-ce le fait de la jeunesse, sinon de la spécificité de la technique étudiée? La confusion des genres et des statuts des personnes, entre amateurs et professionnels, tout comme la complexité de leurs intérêts font que l'analyse sociologique apparaît ici plus lente qu'avec la première approche, même si elle semble à terme aussi fructueuse. En revanche, l'intérêt pour les productions individuelles met en évidence leurs caractères intellectuel et collectif, leur étroite articulation avec la culture, et le détail de ses composantes. Autrement dit, la focalisation sur les savoirs et les productions des techniciens de l'internet ouvre des perspectives sociales et culturelles qui seraient difficiles à appréhender avec la seule première approche; elle permet d'intégrer l'internet dans un contexte plus large où apparaissent les relations actuelles et passées entre technique, savoir et culture; d'une façon qui intègre les idéologies, les discours et les représentations sociales.

Chapitre 2

La construction d'un terrain

2.1 L'informatique littéraire à l'ENS

2.1.1 Du Soudan à l'internet

En 1991, après diverses activités sur lesquelles je reviendrai, je suis devenu agrégé-répétiteur à l'École normale supérieure: «caïman d'informatique littéraire», profil inventé par l'ENS pour introduire l'informatique dans sa division littéraire. Rétrospectivement, mon statut comme mes fonctions d'alors peuvent sembler ambigus: j'étais à la fois chercheur en sciences sociales et tuteur en informatique; j'enseignais parfois à des personnes plus diplômées que moi, les aidais à obtenir des postes universitaires alors que j'étais moi-même un intérimaire de la recherche: mon poste était reconductible chaque année. Je n'étais pas docteur. J'étais à la fois invité à le devenir dès que possible et à me dévouer à l'institution -ce qui avait pour effet de reporter l'écriture de la thèse. Le poids des incertitudes du futur ne bridait cependant pas mon autonomie intellectuelle: je compris vite que le moyen le plus efficace de familiariser les élèves et les enseignants-chercheurs de la division littéraire de l'ENS avec l'informatique consistait à l'associer au plus près de la recherche. Et mon implication dans les méthodes statistiques, lexicométriques, cartographiques m'aura permis des dialogues exceptionnels avec des historiens, linguistes, géographes, sociologues, philosophes, antiquisants, juniors ou seniors. De Marguerite de Navarre aux immigrés de l'entre-deux-guerres en passant par les cours de mathématiques pour agrégatifs de sciences sociales et la cartographie de l'internet, je me suis impliqué dans une série de recherches et de débats épistémologiques souvent passionnants, et qui ont alimenté presque naturellement cette discipline en construction qu'était l'informatique littéraire. Les doutes et les efforts étaient bien présents. Mais l'originalité des projets qui sous-tendaient de tels travaux a plus fréquemment favorisé l'invention que la banale reproduction de méthodes balisées. En d'autres termes, j'ai eu l'occasion de défricher des savoirs marginaux48 et dont le statut et l'évolution m'auront permis de comprendre comment disciplines, concepts et méthodes sont associées. J'avais aussi choisi de m'engager en des activités «techniques»: je m'étais engagé dans un programme d'informatisation du futur département de sciences sociales, qui allait mener à l'achat de machines Unix reliées entre elles par des câbles au nom étrange: Ethernet, première strate d'un réseau plus vaste appelé internet. Ces ordinateurs étaient élégants, appréciés des chercheurs en informatique; ils en avaient pour nom «NeXT». Un peu plus tard, j'aurai confirmation que c'est sur de telles machines qu'un curieux protocole, le World Wide Web aura été mis au point. En attendant, il me fallait apprendre comment fonctionnaient ces ordinateurs et donner à mes collègues le goût de leur usage. Tâches qui requéraient dans les deux cas l'aide des informaticiens, qu'ils fussent enseignants-chercheurs, agrégés-répétiteurs, techniciens ou élèves -autant j'avais réussi à me débrouiller seul avec des ordinateurs personnels, autant la notion de réseau m'était étrangère. De mes débuts, je garde le souvenir de personnes généreuses, qui m'apprenaient sans compter leur temps les langages de l'informatique Unix: ceux-ci sont d'une efficacité redoutable, mais rudes. Quant aux premiers usages de l'internet, quels pouvaient-ils être sinon un import, un placage de ceux de nos chercheurs en informatique? C'étaient eux qui «nous» conviaient à nous émerveiller de la présence de tel ajout (patch) au système d'exploitation des NeXT sur un serveur FTP néo-zélandais, à «chatter» avec des amis partis aux États-Unis, à nous envoyer des mails presqu'inutiles puisque nous n'étions qu'une poignée, dans l'univers parisien des sciences humaines, à connaître l'existence de ce mode de communication. Et l'appropriation définitive de ces machines -attestée par leur détournement, par des usages qui n'étaient plus ceux des chercheurs en informatique, et qui n'étaient pas non plus ceux, transplantés, des chercheurs littéraires avec leurs ordinateurs personnels- aura pris au moins trois ans. En sus de leurs usages, ces experts en informatique auront aussi exporté leurs préoccupations réflexives: à partir de leur pratique et des questions qu'elle leur posait, ils ont suggéré l'idée que l'internet allait produire la bibliothèque gratuite, publique, universelle rêvée par tant de savants, que ces réseaux portaient un projet autant social et intellectuel que technique49, voire qu'enfin l'idéal savant et l'idéal politique allaient se rejoindre [Flichy, 2001]. J'étais sensible à ces idées, à ces «capacités», à ces possibles, d'autant qu'ils prenaient assez aisément consistance pourvu qu'on s'obstinât devant un clavier et un écran. Et il me semblait que ma position statutaire, le fait que le département de sciences sociales avait décidé de jouer les pionniers de l'informatique pour l'École littéraire, et les possibilités de dialogue et d'échange qu'offrait un lieu interdisciplinaire actif jour et nuit et assez concentré permettait d'inviter des normaliens de toutes disciplines, élèves ou enseignants à pratiquer l'internet, à d'en mesurer les limites et à explorer les questions que posait cet objet indéfinissable, mouvant, informatique, et communicant. Je décidais de fédérer et d'institutionaliser ces expériences et débats50: quatre ans après mon arrivée à l'ENS, j'y fondais l'Atelier Internet51, qui tentait d'appréhender de façon théorique et pratique l'«incidence des réseaux sur les modalités de la recherche». Ce séminaire était soutenu par le ministère de la Recherche, et de nombreux informaticiens de la rue d'Ulm, élèves et chercheurs, littéraires ou non, ainsi que des personnes extérieures à l'ENS y participèrent: jusqu'à 30 personnes, et avec parfois des pics à 100. D'emblée, alors que nous nous voulions humbles et scientifiques, nous étions engagés dans ce regard rétrospectif sur l'univers collectif de nos propres pratiques: presque malgré nous, nous reproduisions la démarche classique des intellectuels52. L'objet de nos travaux s'exprimait en peu de mots: en quoi l'internet allait-il changer les pratiques des chercheurs? Cette rencontre avec ce qui allait devenir ma préoccupation première n'était pas fortuite. Et si l'expérience de l'ENS, en me permettant d'explorer de nombreuses perspectives de l'internet (informatique théorique, sciences de l'érudition, histoire des techniques, etc.) a déterminé certaines de mes hypothèses de travail, celles-ci étaient déjà partiellement profilées par ma double formation initiale. Celle-ci est certainement à l'origine du poste qui m'a été proposé à l'ENS: mes employeurs -membres d'une large commission de lettres et sciences humaines- m'avaient plus sélectionné parce qu'ils me faisaient confiance pour les accompagner dans leurs choix futurs que du fait de mes compétences informatiques, dont ils connaissaient le caractère récent et fragmentaire. À leurs yeux, je disposais de deux atouts essentiels pour l'avenir de l'École: mathématicien, je saurais communiquer avec les chercheurs en informatique et enseigner les statistiques; anthropologue, je saurais dialoguer avec les chercheurs en sciences humaines. En effet, aux alentours de mes 20 ans, élève de l'ENS St-Cloud, je m'étais fortement spécialisé en mathématiques. J'étais aussi épris d'une conception universaliste de la liberté. À la fin de mon cursus, je décidais donc de me confronter avec les formes les plus manifestes de la domination entre les humains, avec le projet de trouver le moyen de l'éradiquer. Je savais que de nombreux pièges empêchaient d'avoir le recul nécessaire pour les observer et les analyser. En bref, j'avais eu l'intuition que les propos politiques de l'époque manquaient d'expérience, notamment quant au Tiers-Monde, et que je comprendrais mieux ce dernier si j'évitais les anciennes colonies françaises. Aussi, une fois l'agrégation en poche53, je parcourus l'Égypte, le Soudan, puis son Sud alors en pleine guerre civile. C'est dans cette dernière région que s'ébranlaient mes dernières certitudes en matière de solutions politiques universelles. Je décidais alors de devenir anthropologue. Revenu à Paris, j'assaillis plusieurs professeurs et directeurs d'études jusqu'à ce qu'un d'entre eux accepte de me prendre en thèse: Georges Balandier m'ouvrait ainsi indirectement les portes du DEA de sciences sociales ENS-EHESS -dans lequel j'interviendrais souvent, cette fois en tant qu'enseignant. Le caractère aventureux de mon voyage chez les Dinka du Sud-Soudan et ma force de persuasion aidaient l'équipe pédagogique de ce DEA interdisciplinaire à se convaincre que je saurais tirer profit de cet enseignement, malgré mon absence totale de diplômes en sciences humaines54. Les cours se tenaient rue d'Ulm, où le sociologue Jean-Claude Chamboredon était le réel maître d'oeuvre de ce nouveau DEA fondé un an avant que je n'en profite. Son énergie, sa clairvoyance et son dévouement ont certainement contribué à faire de cette formation un des hauts lieux parisiens du débat entre l'histoire, la sociologie, l'anthropologie et la géographie. Ainsi, mes contacts avec les sciences humaines et l'ENS Ulm avaient une histoire, où deux disciplines a priori éloignées, les mathématiques et l'anthropologie, eurent chacune leur rôle à jouer -et l'ont assurément encore à l'heure où j'écris ces lignes. Ce qui devait être un passage, de l'une à l'autre, aura finalement produit un savoir métis, dont la lente édification est aussi la conséquence du goût développé cette année de DEA pour l'ensemble des disciplines des sciences humaines et sociales. D'autres facteurs expliquent mon «hybridation» professionnelle des années 1990: mon terrain, au fin fond d'une ancienne colonie britannique, était loin de ceux des africanistes français, et la solution trouvée pour accroître mes savoirs pratiques d'anthropologue55) s'est avérée insoutenable: avant d'être une ville africaine, Yaoundé était pour moi la capitale d'une dictature soutenue par l'État français et ses ressortissants, sans réelle place pour le débat scientifique. À mon retour, malgré les efforts méritoires d'un Jean Bazin, qui ouvrait considérablement le champ de la discipline56, j'éprouvais quelques difficultés à trouver le fil d'Ariane qui me conduirait à un poste de chercheur en anthropologie57. Ce sera finalement mon terrain soudanais qui aura décidé de mon destin intellectuel: fin 1989, cinq ans après mon premier séjour, je fis une ultime tentative pour y retourner. Il était alors injoignable par les chemins traditionnels: Khartoum avait fermé le Sud. Je décidais alors d'y aller en passant par Nairobi; la guérilla y avait ses quartiers et un de ses représentants à Berlin m'avait promis qu'elle me conduirait chez les Dinka. Un sauf-conduit dûment tamponné témoignait de ses dires. Hélas, je piétinais quelques mois au Kenya sans pouvoir pénétrer au Soudan: je n'arrivais qu'à enquêter sur le marché de l'humanitaire [Guichard, 1990] et à visiter quelques hôpitaux de campagne où de pauvres hères contemplaient les bandages qui enveloppaient les moignons de leurs jambes arrachées par les mines. Je pris acte du caractère inaccessible de ce terrain soudanais58 et décidais de m'intéresser à des choses plus paisibles: à mon retour en France, je m'achetais un puissant ordinateur et j'apprenais à conjuguer l'informatique avec la photographie, la mise en page et les méthodes des sciences sociales. Pour ce dernier thème, Jean-Claude Chamboredon m'aidait à nouveau: en me faisant découvrir des experts, comme Marie-Ange Schiltz, ou des étudiants du DEA engagés en de lourdes enquêtes, tel Jean-François Chanet; enfin, en m'invitant à prendre en charge les enseignements de méthode dans ce même DEA.2.1.2 Tropismes et part de l'expérience

Ainsi, le hasard n'est pas l'unique responsable de mes intérêts pour l'internet et l'informatique des sciences humaines: de lourds déterminismes étaient responsables de ce détour par l'ENS. Ce détour fut aussi une chance, au point que sans lui, ce mémoire d'HDR n'aurait peut-être jamais vu le jour. Je fus embauché par Ulm six ans après mon DEA de sciences sociales; je n'avais pas de thèse et mes espoirs de reconversion professionnelle se dissipaient. Sachant que je n'aurais jamais pu tirer un trait sur ma première culture, je trouvais à l'ENS l'espace interdisciplinaire qui me permettait de l'accorder de façon continue avec celles que j'allais approfondir. La collégialité de l'institution, ses centralités spatiale et intellectuelle, la modernité de ses débats scientifiques, la présence d'élèves brillants et de cultures variées facilitaient aussi l'épanouissement de ma pensée et, plus tardivement, ma production savante: les échanges autour d'un café se transformaient en programme de recherche. Une passion commune devenait séminaire, qui se concluait par un livre: sensible au racisme que subissaient les immigrés, j'ai travaillé avec Gérard Noiriel sur les conditions de leur vieillissement en région parisienne (entre 1990 et 1992), puis nous avons monté dans la foulée un séminaire d'histoire quantitative de l'immigration qui fut à l'origine d'un ouvrage collectif [Guichard et Noiriel, 1997], lequel nous a valu les éloges de Pierre Bourdieu (et de Roger Guesnerie) lors du conseil scientifique du département de sciences sociales de 1997. Fort de l'expérience pratique et théorique de l'Atelier Internet, j'en profitais pour fonder avec Gérard Noiriel et un jeune ancien élève qui participait aux deux séminaires -Philippe Rygiel- une des premières revues savantes en ligne: les «Actes de l'histoire de l'immigration» (http://barthes.ens.fr/clio); parce que des informaticiens comme Jacques Beigbeder ou Roberto Di Cosmo proposaient toujours des réponses simples aux questions qu'on leur posait, j'ai pu, avec une facilité qui m'a surpris le premier, réaliser en 1999 un atlas de l'immigration en ligne. Celui-ci est toujours utilisé (http://barthes.ens.fr/atlasclio). Bien entendu, cet outil n'aurait pu exister sans la dynamique collective impulsée autour de la cartographie et ses «apports heuristiques en sciences sociales» -titre d'un séminaire que Jacques Revel me demandait de monter à l'EHESS à partir de 1997. Les débats de ces rencontres, l'expérience de la cartographie en ligne, l'intérêt pour la cartographie de l'internet, ont «naturellement» nourri la problématique des territoires de l'internet [Desbois, 2001], aujourd'hui si féconde. Et ainsi de suite, pourrais-je dire: tout cela faisait sens, et dévoilait, à défaut d'une «archéologie des savoirs», la dynamique de leur construction, leur épaisseur, leurs liens. Mon propos n'est pas de dresser un panorama idyllique ou complaisant de ces 11 annnées. Le niveau d'exigence de mes interlocuteurs -élèves ou enseignants à l'ENS, étudiants ou chercheurs parisiens- pouvait me prendre un temps considérable. Parfois, certaines demandes relevaient plus du service que de l'enseignement ou de la recherche. Tout cela pouvait ralentir l'acquisition de savoirs complémentaires et l'aboutissement de travaux personnels. Mais les bénéfices méthodologiques étaient toujours importants. Et, dans l'ensemble, de nombreux inconvénients se retournaient en avantages: par exemple, les représentations que certains enseignants ou responsables de l'ENS avaient de l'informatique et de l'internet - menace, technique transparente, discipline associée aux mathématiques, ou un peu des trois- ne favorisaient pas toujours une mise en perspective épistémologique. Cependant, elles m'ont obligé à préciser mon champ de recherche, à comprendre quelles confusions sociologiques pouvaient pousser des scientifiques à se persuader de la neutralité de la technique, et quels implicites de l'outillage mental servaient de terreau aux inquiétudes de certains érudits. Par ailleurs, ces questions avaient le mérite d'être énoncées très tôt, parfois plus de 15 ans avant que d'autres institutions ne s'en emparent ou n'y soient confrontées. Cela me donnait un avantage stratégique. Elles m'obligeaient aussi à préciser le périmètre d'une discipline ou d'une recherche en construction -l'informatique littéraire, l'internet comme objet de recherche, puis la relation entre savoir et technique59- et à l'accompagner d'une sociologie du monde universitaire qui contribuerait elle aussi à me faire découvrir le moyen optimal de comprendre les enjeux de l'internet: mon activité, mes recherches n'étaient pas neutres. Elles dévoilaient des jeux d'alliance internes ou externes, compliqués d'historiques dominations entre disciplines, de tentatives de les infléchir, des économies symboliques, des constructions de légitimité scientifique60. Ces exigences, ces écarts entre pratique et théorie, entre méthodes et traditions intellectuelles, entre représentations de la science et de ses outils et ces dialogues interdisciplinaires m'auront beaucoup appris: en me permettant d'explorer de vastes domaines aux lisières de la technique et de l'érudition, d'appréhender la dynamique de leur construction -entre invention, tradition et institution-, et enfin d'aborder l'internet sous les angles que m'offraient les regards précédents. Assurément, je fus à bonne école. Et cette expérience m'amène à quelques remarques:- Le regard que j'ai sur les objets scientifiques qui m'intéressent aujourd'hui (l'internet, l'écriture) est dépendant de cette expérience intellectuelle. J'ai découvert l'informatique dans un contexte professionnel, où les ordinateurs et les réseaux devaient accroître les compétences de leurs utilisateurs, et par conséquent, les déplacer: en les orientant vers le fonctionnement de ces machines, et vers les méthodes qu'elles pouvaient reproduire. Il s'ensuit que je reste marqué par la complexité et le métissage de ces savoirs, la difficulté à les transmettre, et par les interrogations qu'ils suscit(ai)ent: de disciplinaires, invitant parfois à des réponses laconiques, ces questions devenaient historiques et épistémologiques. J'aurai donc toujours du mal à considérer ces savoirs comme acquis, à la portée du premier venu. Et quand je me pencherai sur les usages d'un grand public, je n'oublierai pas que les difficultés que j'ai rencontrées avec l'informatique et l'internet, et que j'ai vérifiées auprès de nombreux collègues et étudiants, puissent aussi être partagées par ce grand public. Ce qui, en corollaire, explique mon scepticisme quand j'entends des discours communs ou savants minorer la dimension intellectuelle des usages de l'internet ou la relation entre l'internet et l'informatique61. Ceci ne m'empêche pas de raccorder ces pratiques savantes à des savoirs profanes, quand une méthode complexe pour les uns se transforme en culture pour les autres, ni de concevoir que ces derniers savoirs puissent aussi être autonomes des premiers.

- Ensuite, le fait de découvrir un déplacement des savoirs, leurs besoins de s'articuler avec des nouveaux (essentiellement ou d'abord techniques et méthodologiques) m'oblige -sauf à croire naïvement en une révolution dont la puissance la rendrait unique au monde- à imaginer qu'il y en eût d'autres. D'où l'idée de comparer les déplacements d'aujourd'hui aux précédents, même s'ils ne ressemblaient pas à ceux que j'ai pu vivre et voir. On l'a vu62, cette hypothèse conduit à l'étude historique des mondes lettrés, et à y inclure celle des scientifiques des derniers siècles.

- Mon expérience ulmienne constitue certainement le vrai «terrain» où j'ai pu élaborer et aiguiser mes théories, et m'a permis aussi de relever quelques points communs à l'anthropologie et aux mathématiques: conceptualisation et souci de cohérence -dont elles n'ont pas le monopole; goût pour la généralisation, invitant à négliger des théories locales si des globales peuvent les absorber (de même pour les objets d'étude) -sorte de principe du moindre effort qui cherche à la fois le levier explicatif et son point d'appui idéal; construction d'un universalisme logique -et non moral, point essentiel pour l'anthropologie- qui assume de débattre du caractère transhistorique de certaines vérités [Bourdieu, 2001b]; et enfin intérêt certain pour les outils et la technique. Ce sont aussi deux disciplines dont les représentants acceptent sans trop d'efforts l'invitation à la réflexivité63 , le débat sur la notion de vérité et l'auscultation par la sociologie des sciences.

- Si la rédaction d'un mémoire d'HDR est l'occasion de souligner l'évolution et l'originalité de sa propre pensée, elle ne doit pas occulter le caractère fortement collectif de toute activité intellectuelle: sans de nombreux étudiants et collègues, dont certains sont devenus des amis, ma réflexion n'aurait pas atteint son stade actuel. J'ai déjà évoqué cette dimension au chapitre précédent, et l'existence d'institutions savantes permet de ne pas l'oublier: si nous pensions si bien seuls, elles n'auraient pas de raison d'être. Les conditions de fonctionnement de l'Atelier Internet et les modalités variées de l'élaboration et de la transmission des savoirs dans un lieu comme l'ENS me l'ont confirmé de façon insistante. Au point que cette envie d'être ensemble est probablement mue par une même intuition partagée par de nombreux individus: l'idée que l'activité psychique soit profondément technique, vertébrée par les savoir-faire, et donc qu'elle ne puisse se déployer qu'en des collectifs. Ce qui conduit à supposer que les savoirs ne peuvent se donner à voir ni se développer sans les outils ni les institutions qui leur sont dédiés.

- l'enseignement d'une «littératie de base». Cela constitue la déclinaison informatique des 3R britanniques (Read, wRite, aRithmetics): écrire, compter, dessiner (l'internet introduira le savoir documentaire). Cette culture de base passe par le traitement de texte, les éditeurs et les outils d'écriture comme LATEX, et peut aller jusqu'au calcul (tableurs), la programmation, la cartographie. On est ici dans le domaine de l'enseignement technique, et la frontière avec les savoirs spécialisés de l'apprenant est manifeste.

- Apparaît ensuite la conception d'outils informatiques pour littéraires: elle se réalise à partir d'un dialogue entre des personnes aux savoirs différents72. Les deux interlocuteurs profitent des déplacements réciproques de ces savoirs. Ici apparaît la notion d'outil ad hoc, et le travail sur la graphie est manifeste: repérer les didascalies de Beckett, dénombrer les références au «nouveau» dans des textes de politique scientifique, trier des valeurs pour les associer plus facilement à un mot (par exemple, à une couleur, cas évident et oublié pour la cartographie), etc. L'informatique reste technique, mais la littératie qu'elle sollicite se rapproche des briques élémentaires constitutives de méthodes qui lui pré-existaient. On travaille sur des symboles, des formes graphiques (les motifs informatiques: patterns), que l'on ordonne, associe, décompose, additionne, mesure, compare, projette, etc. La décontextualisation opère: des mots, des concepts ne sont plus que des points dispersés dans un espace multidimensionnel (AFC), des sommets dans un graphe, quand ils ne sont pas noyés en des lignes qui deviendront cartes, images.

- Les participants à cette aventure se demandent alors ce qui relève de l'informatique et ce qui n'en relève pas. Ils comprennent que les savoirs, aussi spécialisés soient-ils, sont faits d'écriture, de procédures, de conceptualisations voire de théories dans lesquelles ces objets écrits élémentaires et les moyens qu'on a développés pour les traiter, les arranger, ont souvent un poids démesuré. Ils abordent alors l'histoire et l'épistémologie de la discipline qui a convoqué l'informatique. Et ils réalisent que la technique est partie intégrante de cette épistémologie.

- Comment décomposer l'écriture et mesurer les interactions entre ses éléments structurants, puis entre leurs relations? La réponse à cette première question, et plus encore, l'idée de poser cette question en ces termes, me fut donnée par Yves Jeanneret75 et par Christian Jacob, pour qui l'écriture a trois dimensions: matérielle (support et système de signes), intellectuelle, sociale (ex.: le groupe de lettrés). Et l'exemple du rouleau de papyrus aux marges étroites, sans place pour l'annotation, qui contraint Ératosthène à inventer un système de signes qui synthétise son raisonnement et ses conclusions, puis ses successeurs à le transmettre par le biais d'écoles me semble être l'exemple paradigmatique des interactions entre les constituants de l'écriture [Jacob, 1996]. Et si j'en vois quatre au lieu de trois, c'est pour tenir compte de l'écart entre le système de signes et son support auquel nous confronte l'informatique76.

- Puisque l'usage de l'écriture requiert une large technicité, on conçoit que les savoirs qu'elle transporte coexistent avec les savoir-faire propres à la maîtrise de la technique. Peut-on tracer une frontière entre les uns et les autres? Pour le dire autrement: puisque ces apprentissages requièrent un effort, l'organisation de leur transmission a-t-elle pour effet de contraindre les évolutions de ces savoirs et savoir-faire, et de les distinguer artificiellement? Ce qui permet d'introduire une autre question, elle aussi induite par mon expérience d'informaticien littéraire: les élèves et enseignants de l'ENS désireux d'infléchir leurs recherches à la lueur de l'outillage informatique n'étaient pas si nombreux. Pourquoi si peu de personnes étaient tentées par les avantages et les mises en perspective qu'offrait cette nouvelle écriture? Là encore, les travaux de Jack Goody et Christian Jacob m'ont aidé à prendre du recul et à mieux comprendre comment se forgent et s'institutionnalisent des littératies, tout en me donnant le goût du comparatisme historique: quand ils détaillent, au sein même des mondes lettrés, les tensions entre inventivité et routine, entre tradition et nouveauté; et quand ils rappellent leur caractère presque inéluctable.

2.1.3 La découverte du lien entre technique et discours